Carmen Laforet acababa de cumplir 18 años cuando regresó a Barcelona desde Las Palmas. La Guerra Civil había terminado de forma oficial unos meses antes, pero en aquel septiembre de 1939 estaba a punto de estallar la segunda gran confrontación mundial.

Cuando llegó al piso de sus abuelos que había visitado de niña encontró un montón de muebles, trastos y cachivaches, un aire anticuado y decadente. Y una multitud de parientes conviviendo a la fuerza, aunque el espacio era amplio, quedaban algunos cuadros y objetos de arte y contaban con una buhardilla.

Sus abuelos eran ya unos ancianos entrañables y algo maniáticos, y su tío Luis parecía un personaje de Dostoievski, tal y como le escribe Carmen Laforet a su amiga canaria Lola de la Fe; su tío Pepe se le antojaba igual de interesante que Luis, pero algo chiflado tras haber pasado por una checa; su tía y tutora, que ya le había dado un contundente abrazo al recibirla, autoritaria y demasiado religiosa.

Allí vivía también, con el tío Luis, su joven esposa, una chica de espíritu gris, comenta Laforet a su amiga, casi una niña, y el bebé de ambos. También había una criada respondona, un perro y un gato.

La confrontación civil, la escasez y la falta de perspectivas, desata su imaginación

Ese mundo familiar devastado por la confrontación civil, la escasez y la falta de perspectivas, desata su imaginación. Es escritora y, aunque cumpla el acuerdo establecido con su padre, Eduardo Laforet, de estudiar y matricularse en la Universidad de Barcelona, vive la doble aventura de callejear y buscar gente interesante entre sus compañeros y profesores mientras observa a sus parientes de la calle Aribau y su declive.

Y lo que descubre dentro y fuera es una sensación de anomalía, una angustiosa perplejidad, un estado de cosas en descomposición. La escritora había encontrado el escenario perfecto para contar algo, aún no sabía qué. Faltaba el tema, pero tenía su música.

No estudió mucho en Barcelona, aunque estuvo cerca de tres años, el tiempo suficiente para considerar que debía cerrar aquel capítulo. Se trasladó a Madrid, al piso de su tía Carmen Díaz, hermana de su madre, y cambió de carrera. Pero apenas fue a la Universidad madrileña. Se hizo socia del Ateneo y en enero de 1944, resguardada por el calor de su estufa, empezó a escribir Nada.

A la impagable experiencia familiar había que sumar el ambiente de la capital

Ya tenía un borrador, o al menos varios capítulos. Eran varias las historias de Barcelona que necesitaba contar y lo iba a hacer desde un punto de vista novedoso, el de una narradora que es a la vez testigo y no entra a juzgar los hechos. A la impagable experiencia familiar había que sumar el ambiente de la capital en aquellos días, desde las diferentes formas de saciar el hambre al activismo clandestino de sus principales amigas, Linka Babecka y Concha Ferrer, la primera protegiendo a sus compatriotas polacos refugiados, la segunda pasando por la frontera a catalanistas y opositores a Franco que regresaban.

Varias tramas, pero en definitiva un solo motivo: la novela de la posguerra española varada en Barcelona, una capital que, por su cercanía a la Europa que combatía a la Alemania nazi, era el observatorio perfecto para registrar la lucha por la supervivencia, las idas y venidas silenciosas y los secretos que unos y otros ocultaban.

En un prólogo que Laforet escribió en 1973 para un libro de su amigo Ytho Parra, la autora alude a las claras al hambre y las privaciones sufridas por su generación, aunque el hecho de ser jóvenes y estar sanos les ayudara a afrontarlas. Añade que algunos de sus compañeros habían perdido "seres muy allegados en la guerra" o sabían que sus familiares esperaban "noticias de desaparecidos".

De los cautivos no se hablaba entre los jóvenes

Algunos, continúa, “tienen parientes en las cárceles. Otros, cautivos y mutilados en casa -medallas sobre la camisa, ojos ciegos o miembros amputados-. De esas cosas no hablamos los jóvenes”. Para ellos la falta de calorías es el tema crucial, pero saben que el camino es tender puentes con los exiliados y superar las heridas de la guerra. Aunque lo dijeran en voz baja, ya que aquellos no eran tiempos de decir lo que se pensaba. Al igual que en Nada, todo quedaba velado y sobreentendido.

Carmen Laforet no quiso escribir probablemente una novela sobre sus parientes de la calle Aribau. Ni siquiera, como ella mismo dijo, quiso hacer una novela autobiográfica, aunque sí aprovecho parte de aquellos personajes que parecían hechos a medida para ella. En Nada, los personajes de Juan y Román parecen inspirados en sus verdaderos tíos y la abuela, a pesar de sus manías, es la única que inspira ternura.

Pero lo que Laforet pretendió fue hacer una novela sobre aquellos tres primeros años de la posguerra: plasmar el retrato de una sociedad devastada en la que los jóvenes no se reconocían en los mayores y en la que estos arrastraban demasiadas rémoras. Por eso la novela sorprendió y deslumbró a los lectores que se asomaron a sus páginas. Era demasiado verdadera a pesar del filtro literario de la autora. No erró el cineasta Juan Antonio Bardem al afirmar que la suya fue “la generación de Nada”.

Aligeró los capítulos en los que aludía al apoyo prestado por sus amigas a los refugiados

Al terminar el manuscrito, Laforet se lo mostró a un amigo, el periodista, crítico y editor Manuel Cerezales, con quien más tarde se casaría, tendría cinco hijos y se separaría. Éste le aconsejó que se centrara en la trama más vital y aligerara los capítulos en los que aludía entre líneas al apoyo prestado por sus amigas a los refugiados.

No sabemos si Cerezales se dejó llevar por su ojo clínico literario o quiso evitarle algún susto con la censura. Laforet ajustó la trama y siguió el consejo de Cerezales de presentarse al primer Premio Nadal, que ganó con 23 años. Había nacido una nueva forma de narrar en la literatura española y la estrella emergente era Carmen Laforet.

Pero en aquel tiempo ser mujer era tener la identidad amputada y vivir subordinada al varón y confinada al hogar. Los periodistas de la época tan pronto le preguntaban que si preparaba una nueva novela como Nada como que si le importaban más sus libros que sus hijos. Para la joven e inconformista autora Nada acabó siendo un lastre, aunque acabara siendo una obra de culto para sus lectores.

Sus novelas reflejan el mundo de la posguerra y, en especial, el de las españolas de esos años

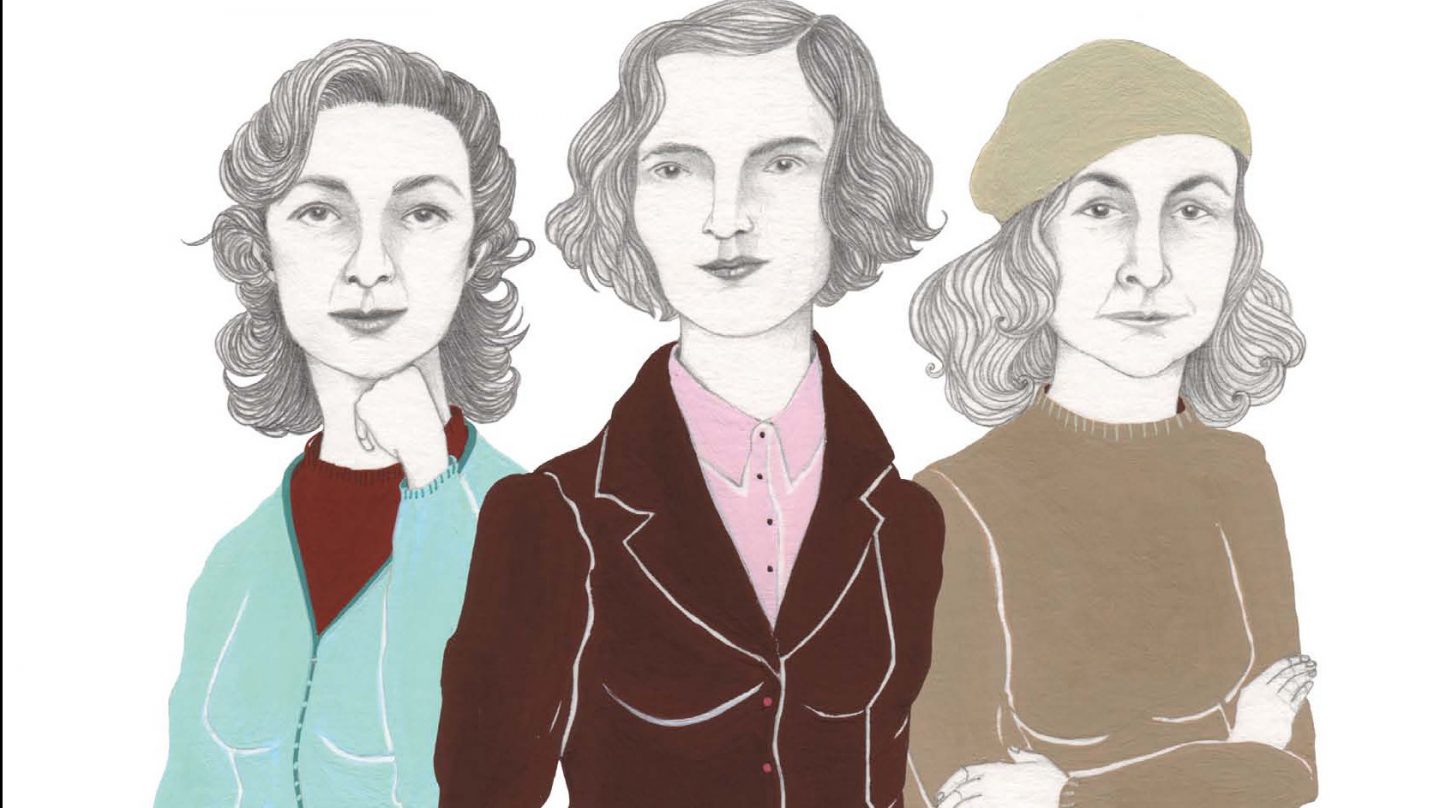

Escribí Mujeres de la posguerra porque quería saber más de Carmen Laforet, de Ana María Matute, de Carmen Martín Gaite… Por una razón: algunas de sus novelas reflejan el mundo de la posguerra y, en especial, el de las españolas de esos años. Sus obran son el espejo que devuelve la atmósfera plomiza de aquellos días y el callado vivir de las mujeres. Hay espejos que resisten el paso del tiempo, el vaho y los rasguños. Nada, de Carmen Laforet, Entre visillos de Carmen Martín Gaite, Primera memoria y Los hijos muertos de Ana María Matute transmiten las grietas de los cuarenta y los cincuenta, con sus trenes de carbonilla, sus días en penumbra y su falta de horizontes.

Surge así un puente invisible entre estas obras y las españolas que habían vuelto al hogar diseñado por la Sección Femenina. Si alguien que no hubiera consultado libro alguno sobre la historia española de la primera mitad del siglo XX leyera los libros de estas autoras (y los de Josefina Aldecoa, Mercedes Formica, y alguno de Mercedes Salisachs), acabaría haciéndose una idea cabal de cómo fue la vida de las mujeres tras la guerra y durante el primer franquismo.

Si además siguiera leyendo La plaza del Diamante, de Mercé Rodoreda, y Memoria de la melancolía, de María Teresa León, descubriría que las heridas de la Historia dejan dolor y desgarros irreparables en sus supervivientes.

El exilio fue la otra cara de la posguerra, pero ambos mundos coexistieron en la literatura. Nada caló hondo en los exiliados, que vieron que la narrativa se renovaba a pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país. Juan Ramón Jiménez le mandó una carta a Carmen Laforet animándola a seguir escribiendo más “novelas sin asunto” como Nada.

Mientras tanto, Rosa Chacel y Mercè Rodoreda aquilataban su obra y su estilo en solitario, la primera en Brasil y la segunda huyendo de la Francia ocupada y recalando finalmente en Ginebra. María Teresa León, por su parte, seguía escribiendo por temporadas, primero en Argentina, aunque dedicara parte de su tiempo a firmar guiones o trabajos de radio de carácter alimenticio, y luego en Roma.

María Zambrano encontró en el exilio una nueva identidad, un constante renacer

La pensadora María Zambrano había encontrado en el exilio una nueva identidad, un constante renacer que le impulsaba a ser prolífica y a mantener correspondencia con otros creadores y los amigos que vivían en el interior. Todas estaban conectadas sin saberlo. Laforet, que vivió un tiempo en Roma, acabaría conociendo a María Teresa León y a María Zambrano. Chacel y Rodoreda se escribieron y se intercambiaron sus obras dedicadas.

Las escritoras de posguerra son el motor de este libro. El hilo conductor, sus obras. Pero habría quedado incompleto sin las creadoras del exilio. Ellas son su contrapunto. Mujeres de la posguerra ofrece así un juego de espejos entre las escritoras de los cuarenta y los cincuenta y las representantes de la generación del 27 y los primeros años de la Segunda República.

En medio de ellas quedaron las españolas adoctrinadas por la Sección Femenina, aunque ya en los sesenta empezaron a liberarse de su yugo. Matute, Laforet, Martín Gaite o Rodoreda no fueron mujeres corrientes pero al final, su vida (como antes su obra) confluyó con la de sus lectoras: se separaron de sus maridos, aprendieron a afirmarse como escritoras y mujeres y recobraron la libertad que les fue negada de adolescentes y jóvenes adultas.

Mujeres de la posguerra aúna así la visión histórica con la biografía de estas trece mujeres que interpelaron con su rebeldía y su coherencia al resto de las españolas. Hubo un tiempo anterior al franquismo en el que las mujeres empezaron a ser libres y a utilizar sus derechos. Esta huella no se borró del todo ni siquiera durante la dictadura e incluso a pesar de ella. Martín Gaite, Laforet, Chacel o Matute la mantuvieron viva.

* Inmaculada de la Fuente es la autora de Mujeres de la posguerra (Silex ediciones).

Lo más visto

- 1 La fiscal imputada declara en el Supremo que "571 personas" tuvieron acceso a la denuncia del novio de Ayuso

- 2 Anabel Pantoja y su marido, investigados por lesiones en su bebé

- 3 Caso Aitor Cubo: piden que la Guardia Civil aporte la prueba perdido

- 4 Los tres meses de agonía de Óscar López para renovar Muface

- 5 La Diputación de Badajoz amplía las óperas del hermano de Sánchez en plena investigación: costarán 373.125 euros

- 6 Feijóo: sí al decreto ómnibus ante la "incompetencia" de Sánchez

- 7 Un grupo de patinadores artísticos, entre las víctimas del avión

- 8 DeepSeek obligará a rediseñar el más de un centenar de centros de datos que operan en España

- 9 Melody una diva de pata negra en el Benidorm Fest