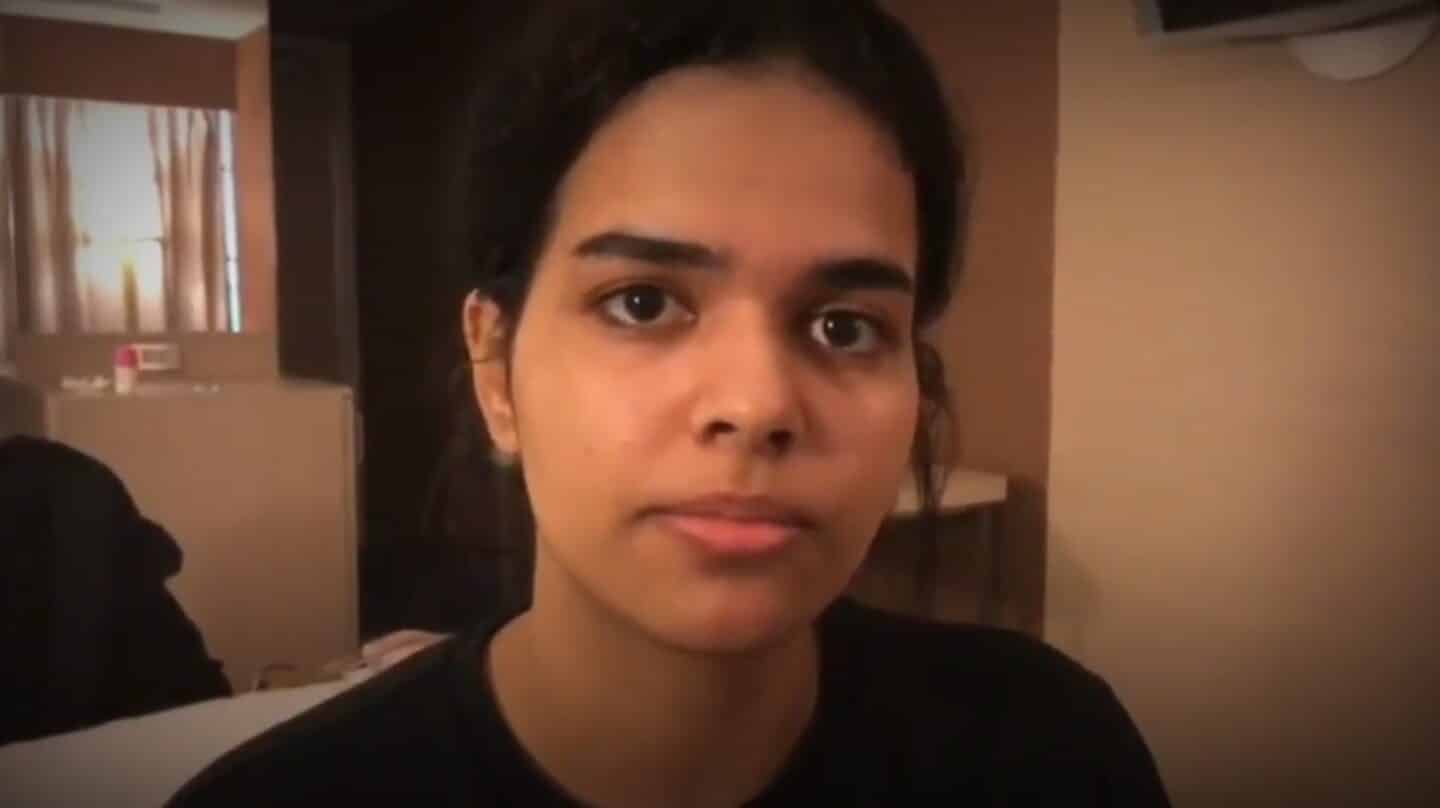

Rahaf Mohammed apostó por la libertad y la consiguió. El 5 de enero de 2019, después de tres años de planificación, logró huir de su familia y dejar atrás Arabia Saudí para empezar una nueva vida lejos de los abusos y maltratos a los que era sometida por su condición de mujer y lesbiana.

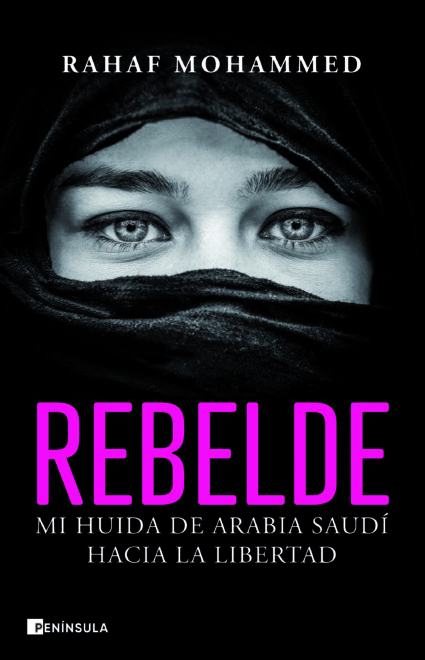

En sus memorias, ofrece una mirada íntima e inédita sobre la terrible realidad de la vida como mujer en uno de los países más conservadores y misóginos del mundo, donde las niñas se crían en un sistema represivo que las somete al control legal de los tutores masculinos. Este libro es un grito de desesperación y de rebeldía contra la hipocresía de un sistema patriarcal en su máxima expresión.

31 de diciembre de 2018

Lo único que me separaba de la libertad era un trayecto en coche. Hacía más de un año que estaba lista, esperando el momento adecuado para escapar. Tenía dieciocho años y me aterraba que mi meticuloso plan fracasara. Pero mi corazón se rebelaba en contra del omnipresente terror y la crueldad de las leyes y tradiciones ancestrales que oprimen y en ocasiones también matan a las chicas como yo en Arabia Saudí. Y me sentía eufórica cuando imaginaba mi vida lejos de allí.

Llevaba encima el teléfono, pero mi pasaporte lo tenía mi hermano mayor. Era crucial hacerme con él y esconderlo para poder usarlo cuando llegara el momento. Yo intentaba comportarme con normalidad, como una hija responsable que hace la maleta para irse de vacaciones, intentando apaciguar los embates de la ansiedad mientras observaba desde mi habitación cómo mi familia se preparaba para partir y después nos sentábamos a comer juntos antes de emprender viaje.

Íbamos a la ciudad de Kuwait, un viaje de diez horas en coche desde Hail, donde vivíamos, para pasar una semana de vacaciones en familia visitando a unos parientes. Era la oportunidad que había esperado para llevar a cabo mi plan. Allí sentada, viendo a mis hermanos llevar las maletas al coche, sentí una mezcla de tristeza e impaciencia. Estaba dividida entre el deseo de abrazar a mis hermanos, algo que, de hecho, está prohibido porque se considera un acto sexual, y la esperanza de que nada se interpusiera en mi plan de huida.

Las paredes que me rodeaban estaban vacías, nada en ellas indicaba que una mujer joven habitaba aquel cuarto. En aquella estricta sociedad no era halal, admisible, que las paredes de tu habitación lucieran símbolos de vida. Lo contrario se denomina haram, que significa prohibido. Recuerdo que me quitaron el osito de peluche que tenía sobre la cama cuando era pequeña porque era haram, solo el Profeta puede ser imaginado en una fotografía o figura. Mis viejos dibujos de personas y animales fueron confiscados, porque se considera que cualquier cosa que tenga alma compite con el Profeta y, por lo tanto, es haram. Había libros de texto y libretas por todas partes, que me recordaban que acababa de terminar mi primer semestre en la Universidad de Hail a la que ya no regresaría. Me senté en la cama a contemplar mi vida de chica saudí que quería a su familia pero que no podía soportar el terrible mantra de «las chicas no pueden» que le repetían con convicción; la hija y hermana rebelde que se alejaba por culpa de una mezcla tóxica de contradicciones culturales.

Me senté en la cama a contemplar mi vida de chica saudí que quería a su familia pero que no podía soportar el terrible mantra de «las chicas no pueden» que le repetían con convicción

En el colegio me enseñaron que Arabia Saudí era la envidia de todo el mundo; el mejor país y el más rico, el que tiene más petróleo; un país que exige a sus ciudadanos que realicen la hach, la peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida para reafirmar el sentido de su existencia en este mundo. Ya de niña me preguntaba por qué el petróleo, los complejos turísticos y las peregrinaciones hacían que el resto del mundo quisiera vivir aquí. Y siempre me molestó que, por el simple hecho de completar la hach, cualquiera pudiera ser perdonado por todo lo que hubiera hecho en su vida, aunque fuera pegar a su mujer o asesinar a un desconocido.

Mi mirada infantil se había alimentado de otros aspectos de la vida saudí: las montañas cercanas a nuestra casa, que nos invitaban a visitarlas con las cestas de pícnic para dar agradables paseos; los inacabables desiertos en perpetuo cambio, que siempre despertaban mi imaginación, con sus dunas sinuosas, que pasaban del frío beige al rojo ardiente a la salida y la puesta de sol. Cuando mi familia iba de noche al desierto, normalmente para huir del sofocante calor estival, jugábamos al escondite en la oscuridad, esforzándonos por caminar sobre la arena blanda, cazando conejos y jerbos (un roedor del desierto) y persiguiéndonos sin preocuparnos por nada más. Hacíamos carreras y el ganador se llevaba un premio. Cantábamos, recitábamos poemas y bailábamos una danza tradicional llamada ardah, que está reservada a los hombres, pero que bailábamos con nuestros hermanos por diversión. Y nuestros padres siempre nos contaban historias distintas de las que nos contaban en el colegio. Algunas trataban sobre la dinastía Rashid, que gobernaba en esta región antes de que la familia Saúd los asesinara y se hiciera con el poder; otras eran sobre la historia de nuestro pueblo y la capacidad de los nómadas beduinos para subsistir en el desierto con la comida imprescindible y llevando una vida sencilla. Pero las historias que más nos gustaban eran las que hablaban de amor, de cuando eran jóvenes. Compartir viejas historias es lo que mantiene unida a una familia; nunca nos cansábamos de oír hablar del pasado. Yo sabía que estábamos creando recuerdos preciosos.

Sin embargo, desde pequeña, también era consciente de las muchas contradicciones de mi tierra natal. Aunque el paisaje se compone en su mayoría de tonos de beige y blanco, con parches de verde cerca de los oasis de agua, y montañas con salientes rocosos y árboles, los colores cálidos y suaves de Arabia Saudí contrastan duramente con la imagen de cuerpos envueltos en sacos negros paseando por sus senderos. Las mujeres y las niñas de más de doce años van cubiertas para evitar que cualquier hombre pose su mirada en las formas de su cuerpo. De hecho, en mi familia, yo tuve que empezar a lucir abaya, una especie de vestido negro amplio y recto que cubre todo el cuerpo desde los hombros, a los nueve años, y niqab, que es como una máscara sobre nuestro rostro, que solo deja ver los ojos, a la tierna edad de doce años. Aún era una niña cuando empecé a preguntarme si aquello era algún tipo de castigo. Si es el hombre quien no puede controlarse, ¿por qué debe ser la mujer quien se esconda detrás de tela como si fuera culpa suya? Y si las mujeres tienen que cubrirse, ¿por qué los hombres que no visten vaqueros o ropa occidental llevan túnicas blancas, que reflejan el calor abrasador, mientras las mujeres deben vestir de negro, que lo absorbe?

En realidad, muchas personas no rezan, las chicas quedan con sus novios a escondidas y muchos beben alcohol sin que nadie se entere

Más de la mitad de los 34 millones de habitantes de Arabia Saudí tienen menos de veinticinco años, y yo pensaba que eso era un buen augurio de cambio. Sin embargo, aunque los gobernantes del reino, que afirman actuar en nombre de Dios, han instaurado algunos cambios en la estricta normativa islámica que rige a los saudís y han hecho llamamientos a la tolerancia y la moderación, siguen crucificando, decapitando y torturando a todo aquel que no esté de acuerdo con el Gobierno. La mutawa, es decir, la policía religiosa, patrulla las calles, e incluso las universidades, supuestamente para asegurarse de que la ciudadanía «disfruta de lo bueno y evita lo malo», lo que significa que las tiendas cierran cinco veces al día durante la oración, las normas de vestuario para las mujeres se aplican de forma estricta y la separación entre sexos se cumple con fanatismo, igual que la prohibición del alcohol. Pero, en realidad, muchas personas no rezan, las chicas quedan con sus novios a escondidas y muchos beben alcohol sin que nadie se entere. Dado que el 90 % de la fuerza de trabajo está formada por extranjeros, los saudís no desempeñan trabajos no cualificados; si te escapas para ver a un amigo, los indios o los afganos que trabajan en la cafetería no van a denunciarte, y ni siquiera van a entender el idioma en el que hablas. La mayoría de los saudís que trabajan, lo hacen para el Gobierno, donde los hombres duermen la siesta por la tarde y acostumbran a reunirse a partir de las cinco de la tarde para socializar hasta pasada la medianoche.

Mi familia practica el islam suní de la tribu Shamar que gobernó la región de Hail hasta que llegó la familia Saúd. Hail es la capital de esta región, situada al noroeste del país. Es la zona más conservadora de Arabia Saudí, y su población es conocida por su generosidad, que es el motivo por el cual nuestros hogares están siempre abiertos para venir a comer o a tomar café. Mi familia forma parte de la élite: vivimos en Salah Aldin, la zona acomodada de Hail, donde no hay grandes tiendas, solo viviendas, en una gran casa con nueve dormitorios, dos cocinas (la de la planta baja es para cocinar, la otra, en la segunda planta, es solo para tentempiés), diez baños, seis salones y un pequeño jar- dín. Tenemos una persona que cocina, otra que conduce y otra que se encarga de la casa, y seis automóviles familiares; el que nos espera en la puerta para llevarnos a Kuwait es un Mercedes negro. Mi familia también cuenta con privilegios y muchas ventajas, como el hecho de poder ir de vacaciones a otros Estados árabes como Jordania, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Pero cuando pienso en formas de alimentar mi alma, hay muchas cosas que no tenemos. Imagina: mi casa no tiene balcones; las buenas mujeres no se sientan en el exterior, donde puedan ser vistas. Y las ventanas están cerradas para que ningún hombre vea por casualidad a una mujer en su interior. Las mujeres, es decir, las mayores de nueve años, no pueden salir para ir a ver a los vecinos o al bazar, aunque solo sea para comprar lencería o maquillaje, ni salir a pasear sin un marido, hermano o hijo presente para controlarlas. Tenemos prohibido ir al cine, pero vemos películas estadounidenses en el ordenador. Que los musulmanes se conviertan a otra religión es ilegal. Los ateos se consideran terroristas, al igual que las feministas. La homosexualidad se castiga con la muerte. El matrimonio entre primos es lo normal; de hecho, hay tantos saudís casados con sus primos que los expertos en genética están intentando convencer a la gente de que deje de hacerlo, por el enorme aumento de distintas enfermedades genéticas graves. También es habitual tener más de una esposa, y, además, los hombres pueden divorciarse de sus mujeres solo con repetir tres veces «me divorcio de ti». Esto se conoce como el «triple talaq».

Estos son los ingredientes de un país tribal que escribe sus propias leyes y desafía al mundo exterior. Es un país tan hipócrita que, aunque la religión lo rige todo (la educación, el sistema judicial, el Gobierno), el 95% de los edificios históricos de La Meca, la mayoría de los cuales tienen mil años de antigüedad, han sido derruidos por un terror fanático a que roben atención al Profeta. Incluso los relaciona- dos con la familia de Mahoma han sido destruidos. Y aun- que la mayoría de las mujeres van cubiertas por unos sacos negros, las presentadoras de las noticias del canal de televisión propiedad de la familia real visten con ropa occidental. Todo es pura fachada. En Arabia Saudí se juega a la hipocresía.

Los hombres son lo más importante en mi país. Son quienes toman las decisiones, ostentan el poder y preservan la religión y la cultura. Las mujeres, por otro lado, no son tenidas en cuenta, sufren acoso y son objeto de una obsesión enfermiza de los hombres con la pureza. Es una estructura frágil, compleja y retorcida, que corre el riesgo de desmoronarse si se enfrenta a la verdad.

Adelanto de 'Rebelde: mi huida de Arabia Saudí hacia la libertad', publicado por Península. Sale a la venta este miércoles 6 de abril.

Rahaf Mohammed es una joven saudí, hija de un prominente gobernador de al-Sulaimi, en la región de Ha’il. Educada en el más tradicionalista y fundamentalista wahabismo, una interpretación extrema del islam, tenía dieciocho años cuando logró escapar al control de su familia y huir del país. Su caso se convirtió en un auténtico acontecimiento mediático, haciendo que miles de usuarios de Twitter pidieran la acogida de la joven, hasta que finalmente se le concedió asilo en Canadá, donde todavía reside, abogando por la libertad y el empoderamiento de las mujeres. Esta es su primera obra.

Te puede interesar

Lo más visto

- 1 El tiempo para no cerrar Almaraz, se agota

- 2 Luis García Montero y las viudas vituperadas

- 3 Los socios de Contreras demandan a Oughourlian por blindarse

- 4 Una actriz de Sueños de libertad anuncia su embarazo

- 5 Digi estudia ofrecer más deporte en su TV: ¿fútbol 'lowcost'?

- 6 Otra actriz de La Promesa se marcha y defiende a sus guionistas

- 7 Madrid se revuelve ante las dudas del Gobierno sobre menores inmigrantes

- 8 Avance del capítulo 30 de 'Una nueva vida'

- 9 ¿Mallorca se está quedando sin chinos?