De ese algodoncito de azúcar tan de Nashville, del country pop un poco menorero y ombliguero, yo siempre elegiré a Tiffany, que tenía en el pelo y en los ojos todo el sol, el óxido y el peligro de la América profunda. O a Shania Twain, claro, aquella tigresa del desierto de Mojave. Shania Twain, con su cosa de madrastra hermosa y de novia granjera a la vez, fue precisamente el referente o más bien la rival intergeneracional de Taylor Swift, que ahora viene al Bernabéu con precios de palco de ópera y un fenómeno fan de lo más chicloso. A mí, la verdad, Taylor Swift siempre me ha parecido una sosa con guiñitos, como aquella chiquilla de Los hombres de Paco. Y suena a música de fondo para hamburgueserías de sorbete y para secadores de pelo el sábado noche. Pero claro, a eso ha sonado siempre la música adolescente, con Buddy Holly y con Madonna. La diferencia es que ya no parece haber música adulta, toda es música adolescente, exactamente como pasa con la política. Éste es el mundo de Taylor Swift, como es la España de Pedro Sánchez, que volver a la socialdemocracia les parece a algunos volver no ya a Triana sino al agropop.

Viene Taylor Swift con su uniforme de mujer bala, de chica de rodeo, de camarera de bar con toro mecánico, de animadora en flor o de lolita de aparcamiento de caravanas. Y viene con su música de petazetas en la boca y con sus fans como todos los fans, o sea esa gente con un crush platónico adolescente, sean adolescentes o no, que sustituye a la relación adulta con el amor y con el arte. Sí, es algo así como cuando Sánchez va un mitin o a un hospital preparado para el mitin, también un poco con faldita de flecos y aplausos de caja de ritmos. Pero yo ya no sé si merece la pena llorar por la música ni por la política. “La música es música”, le dijo Alban Berg a su admirado Gershwin al ver que éste se sentía un poco apurado o abrumado ante él. La música es música, la política es política, y lo malo es que la música deje de ser música y la política deje de ser política y se conviertan en otra cosa. No que se conviertan en espectáculo, fetichismo o histeria (las señoras se enamoraban de Felipe González y se desmayaban con Liszt, como con Elvis), ni siquiera que se conviertan en basura, sino en mentira.

Viene Taylor Swift de otro planeta, un planeta un poco americano y un poco coreano (en Corea están ahora como en un pop de los 90 con IA, o sea con boy bands y girl bands que salen de los frigoríficos y los ordenadores entre el CGI, la juguetería sexual y el yogur helado). Viene la muchacha, en fin, de demasiado lejos para uno, que a lo mejor es eso lo que me pasa con Pedro Sánchez, que uno sigue esperando que haga socialdemocracia, o siquiera política, y él hace pop coreano (k-pop se dice) con flequillito emo y mucho hielo seco. O hace copla, claro, que es nuestro country (el flamenco es nuestro blues). Copla me parece a mí que fueron esos Cinco Días de Sánchez como las cinco farolas de la Piquer, aunque sin la verdad de la copla.

A Sánchez tardamos en decodificarlo, pero finalmente vimos que sólo quedaba muslaqueo y autotune, o sea mentira, lo peor que le puede pasar a la música y a la política

Taylor Swift viene de muy lejos, de ese Tennessee de Corea que hay ahora por Nashville, y da mucha pereza, como de aprender coreano o aprender el linkedinés que Begoña Gómez habla mejor que el inglés y que el español (ella dice “sostenéibol” y “prespectiva”). Me refiero a que lo mismo esta chiquilla tiene por ahí una joya (hasta a Lady Gaga se le ha caído alguna joya en una de sus revoleras, como a Lola Flores con Íñigo), pero no se va a poner uno a buscarla, como no va uno a buscarla en los discursos de Albares, que va también un poco de animadora de Sánchez como de animadora de los Chiefs. La juventud da mucha pereza porque hay que desentrañar todo su lenguaje, y a lo mejor con Sánchez nos pasó eso. A Sánchez tardamos en decodificarlo, pero finalmente vimos que sólo quedaba muslaqueo y autotune, o sea mentira, lo peor que le puede pasar a la música y a la política.

Viene Taylor Swift, que yo no sé si sería la Madonna o la Teresa Rabal de mis tiempos, quién sabe. Pero llorar por la música y por la política parece cosa de boomers y a lo mejor lo es. Sí, nosotros no vamos a volver a ver a ningún Tierno Galván, ni siquiera a un Hernández Mancha, que en realidad no me gustaban demasiado, y Nashville no va a volver a ver a ningún Johnny Cash, que tampoco me gustaba (cuando más me gustó fue cerca de morirse, ya más blues que country, ya místico de puro cansancio folclórico, como les pasa a muchos flamencos). Pero hacer épica del country es como hacer épica de la rumba de gasolinera de aquí, algo más cerca del kitsch que del academicismo. Además, a quién le importa la decadencia de Nashville teniendo la lentejuelosa decadencia de Eurovisión y hasta la decadencia blasfema de esos bares de Chamberí con reguetoneo ratonero. Es más, a quién le importa la decadencia de la música ante la decadencia de nuestra democracia.

Ya no volveremos a ver a ningún Adolfo Suárez, que ahora nos parece Manuel de Falla, ni a aquellos políticos pianistas que dábamos aquí (Calvo-Sotelo o Narcís Serra tocaban un piano casi submarino por esos despachos suyos, humanizando su olor “fiscal”, que diría Zweig). Ni siquiera veremos a ningún Felipe González, ese seductor que llevó al PSOE del marxismo a la socialdemocracia y a España a la modernidad y a la corrupción, y ahora parece José Mercé. Al final no es cuestión de estilos, de generaciones ni de vanguardias, sino, recordando lo de Berg a Gershwin, sólo de verdad. Hasta el agropop de los Chanclas parecía más verdad que Taylor Swift y hasta Almunia parecía más verdad que Pedro Sánchez. Los políticos y los músicos de la transición se mueren como roqueros que nunca se iban a morir y llega no ya la chiquillería sino la mentira. Ésa es la verdadera y terrorífica decadencia.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

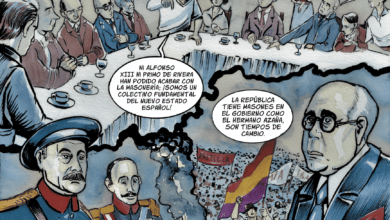

- 1 Los masones españoles contra los fantasmas del pasado

- 2 Clothoff: la IA que miles de españoles usan para desnudar mujeres

- 3 Sáhara español: Últimos días en El Aaiún

- 4 Al menos 58 muertos y 126 heridos en un bombardeo de EEUU contra un puerto usado por los hutíes en Yemen

- 5 La "decadencia intelectual" de Mario Vargas Llosa: "Fue perdiendo la memoria"

- 6 Luis García Montero y el 'borrado' de la viuda de Ángel González

- 7 Lo que no se sabe del Frente Polisario

- 8

- 9 Los narcos convierten el Guadalquivir en un basurero de contaminación

hace 11 meses

Pues nada besale los pies a Aznar, Feijoo, Ayuso y «a ese torito bravo que no va descalzo».