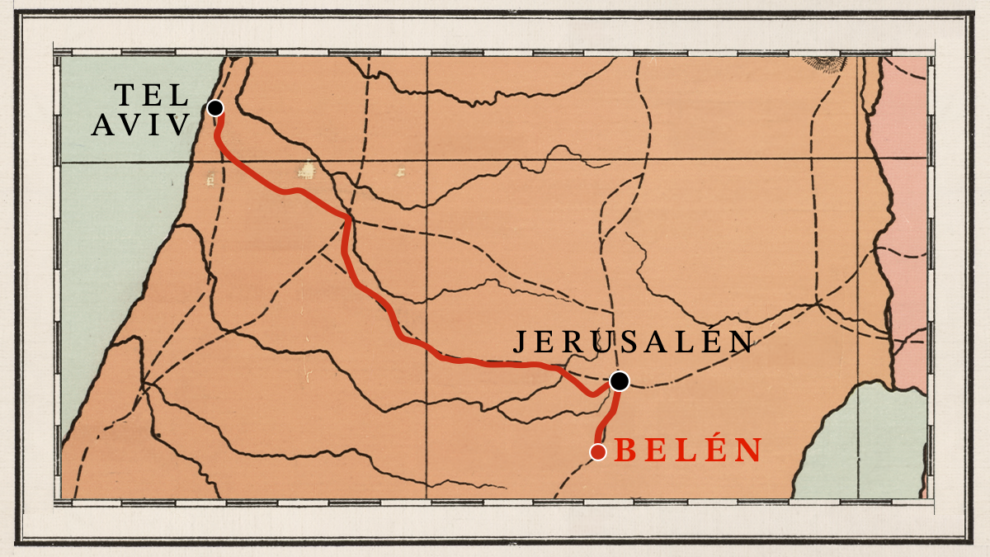

Si Jesús hubiera nacido en 2024, lo habría hecho en un pesebre asediado por los muros de cemento y con toda probabilidad no habría podido pisar Jerusalén, a menos que hubiera solicitado un permiso especial y se lo hubieran concedido. Me asalta la idea a bordo de la 231, la línea de bus que parte de la Ciudad Vieja de Jerusalén camino de Belén. La distancia es mínima. En realidad, el trayecto podría despacharse en veinte minutos si no fuera por el vía crucis de checkpoints y la muralla de ocho metros de altura jalonada de torretas de control que obliga al autobús a deslizarse a empellones, como si fuera una carrera de obstáculos.

"La ciudad bulle de actividad..."

La tradición sostiene que el hijo de José y María -“concebido sin pecado original, engendrado del Espíritu Santo”- llegó al mundo en el páramo sobre el que hoy se alza la iglesia de la Natividad de Belén, construida tres siglos después de su martirio y agonía por orden del emperador Constantino, cuando el cristianismo se hizo religión oficial y de masas. La guía que me acompaña en el periplo me ha puesto sobre aviso. “La ciudad bulle de actividad, sus sinuosas calles están congestionadas de tráfico y su plaza principal está repleta de peregrinos que se apresuran a seguir el ritmo de los guías”, advierte el apartado dedicado a Belén. Pero la escena que encuentro en esas mismas calles y en la plaza que se abre junto al templo es radicalmente distinta. Como el día y la noche.

A excepción de un puñado de feligreses locales, que se cuentan con la palma de una mano, no hay nadie. Allí donde la guía sugiere armarse de paciencia y esperar hasta hora y media para cruzar la bautizada como Puerta de la Humildad -encogida por sucesivas órdenes de cruzados o mamelucos-, el trámite se resuelve en un santiamén. “No se sorprenda. Así está esto desde el 7 de octubre”, me dice Hamza al Qorna, un guía de 35 que deambula por los exteriores del recinto como un alma en pena. Su mirada se enciende cuando me ve aparecer, como si fuera yo un milagro. “¿Necesita un guía?”, pregunta. Es, sin embargo, un destello fugaz. Apenas dura el suspiro que me lleva explicarle que soy periodista y que mi propósito es comprobar los efectos de la guerra en el callejero de Belén.

"Ni nuestros padres ni abuelos vivieron algo parecido"

“Antes de octubre no paraba de recibir a grupos de turistas. Llegaban de la región, Europa, América Latina o Estados Unidos. Tras el coronavirus, el negocio volvió a lo grande”, relata Hamza sin ocultar el repentino brote de nostalgia. “Es que este año ni siquiera han aparecido turistas por Navidad o Semana Santa. Todo está cerrado, incluidos las tiendas de souvenirs, los restaurantes y los hoteles”, balbucea. En estos nueve meses que han transcurrido ha tenido tiempo de lamentarse. “Ni nuestros padres ni abuelos vivieron algo parecido. Me dicen que ni en 1948 [el año de la creación del estado de Israel y el éxodo palestino] ni en 1967 el golpe fue tan brutal”.

Para todos nosotros ésta es Tierra Santa. ¿Si no es posible aquí la paz donde lo será?

A pesar de las penurias y de la depresión que proyecta la estampa, Hamza gasta una rara esperanza, un optimismo a prueba de malos augurios. “¿Es posible la paz?”, le interrogo. “Para todos nosotros ésta es Tierra Santa. ¿Si no es posible aquí la paz donde lo será?”, comenta provisto de un candor que me emociona. “A menudo el problema no somos nosotros, la gente llana, sino los políticos, los que gobiernan allá arriba”, arguye. “Si a todos, cristianos, musulmanes y judíos, nos proporcionan la misma libertad, podemos vivir juntos”.

La libertad es un concepto singular en Belén. La ciudad, con 47.000 habitantes, está sitiada por el muro, la barrera de cemento que Israel comenzó a construir hace dos décadas para separar Jerusalén de Cisjordania. “El muro del apartheid”, como le llaman los palestinos que se han acostumbrado a vivir con la trinchera como horizonte, con el muro como el fin de los confines por los que moverse. El desangelado cemento ha sido decorado con grafitis y lemas que se rebelan contra la realidad, como quien patalea contra el destino. “Hagan hummus, no muros”, aconseja uno de los murales. “¡Derriben este muro!”, clama otro grafiti.

El polvo que acecha al hotel de Banksy

Hay tramos tan angostos que los coches circulan casi rozándose con el muro. En la esquina de uno de esos pasajes estrechos está emplazado el Walled Off Hotel, un establecimiento diseñado por Banksy que abrió sus puertas en 2017 y ha encadenado desde entonces sucesivos altibajos. Ahora atraviesa uno de esos períodos oscuros. “Está cerrado desde el 7 de octubre. Su dueño ni siquiera está aquí”, informa un joven que hace de guarda en turnos de doce horas.

El hotel, pergeñado por el artista británico en secreto y convertido en una denuncia a las cámaras de vigilancia y las torres de control que lo rodean, se jactaba de ofrecer “las peores vistas del mundo”. Una de sus pinturas más controvertidas reproducía un retrato de Jesucristo con el punto rojo de un francotirador marcado en su cabeza. “Debido a los importantes acontecimientos que han sucedido en la región, hemos optado por cerrar hasta nuevo aviso”, anunció el hotel en sus redes sociales a mediodía del 7 de octubre. Y desde entonces ha reinado el mutismo.

Capas de polvo se acumulan en la tienda contigua donde se vendían recuerdos inspirados en los grafitis de Banksy. El sol ha comenzado a hacer estragos en las prendas que cuelgan en el escaparate. La traumática historia reciente de Belén había alumbrado un turismo alternativo que completaba el tradicional itinerario por los lugares hollados por la sagrada familia con excursiones por campos de refugiados creados tras la Nakba de 1948 -la expulsión de cientos de miles de palestinos que provocó la fundación de Israel-, escapadas al muro o visitas a los asentamientos ilegales israelíes que se reproducen sin descanso por Cisjordania, socavando cualquier futuro estado palestino. “A mediados de la década de 1990, tras la Primera Intifada, nos dimos cuenta de que los turistas venían a pasar un par de horas en Palestina con el propósito de visitar la iglesia de la Natividad y otros lugares santos y se iban sin entender nada sobre Palestina y nuestra lucha por la libertad y la justicia”, evoca Jawad Musleh, coordinador de Alternative Tourism Group.

Turismo alternativo: del muro a los asentamientos

Su iniciativa, sufragada hasta ahora con las visitas guiadas, cambió el guion escrito. “El 75% de los turistas que vienen a Palestina son peregrinos cristianos. Les dimos la oportunidad de aprender y conocer a los palestinos, de escuchar su voz”, celebra Jawad. “Jerusalén está a sólo media hora en coche, pero el muro y los puestos de control no nos permiten ir hasta allí. La gente no puede ir de compras ni disfrutar de unas vacaciones ni acudir a los hospitales. Solo está al alcance de permisos especiales que conceden las autoridades israelíes y no son fáciles de lograr”, maldice, condenado -como el resto de guías de la ciudad- a un tiempo de retiro forzado. “Desde octubre hemos recibido tan solo a tres grupos: de Estados Unidos, Noruega y Bélgica. Seguimos viniendo a la oficina. Esperamos que la guerra termine pronto y podamos volver a nuestro mundo normal”, murmura.

En el Belén de 2024 el turismo es una actividad condenada al destierro. “¿Le va el turismo de riesgo?”, me pregunta un peatón cuando detecta que soy un recién llegado. Al segundo día cruzar el muro, desfilar por los pasillos que separan un lado del otro y pasar los tornos se vuelve más llevadera pero igual de áspera. Tengo la suerte de disponer de un pasaporte extranjero que me sirve de salvoconducto para deslizarme entre la realidad amurallada.

¿Vivirías hoy aquí con hijos pequeños albergando algún sentimiento de esperanza?

En el camino de regreso a Jerusalén, un amigo israelí me escribe un mensaje. Está impaciente por conocer cómo me va. “Quería hacerte una pregunta personal: ¿vivirías hoy aquí con hijos pequeños albergando algún sentimiento de esperanza?”. El interrogante me pilla de sorpresa, como si me propinaran un puñetazo en el estómago tras jornadas maratonianas y duras, y dudo incluso en si merece la pena responder. No quiero incomodarle.

Finalmente, tras meditarlo, aventuro a decirle: “Espero que no tomes mis palabras como deshonestas o irrespetuosas. Estos días he intentado imaginarme viviendo aquí y creo que sería duro y desagradable. Puedo sentir lo tenso y hostil que es el ambiente por ambas partes. Después de mi experiencia en El Cairo, no quiero vivir en un lugar lleno de odio y desconfianza”. Su respuesta es casi inmediata y siento un escalofrío al leerla: “Llevas razón. Si has viajado adecuadamente esta semana, te habrás dado cuenta de que hay muchos ciudadanos, en ambos bandos, que están completamente en desacuerdo con sus líderes. Pero en resumidas cuentas, a título personal, no puedo cambiar el mundo. Por lo tanto, deseo que mis hijas crezcan en una realidad diferente, humana. Es decir, no aquí. Es muy triste pero es la verdad”, concluye.

No sé qué contestarle más allá de desearle éxito en su propósito. Recuerdo unas palabras de Nelson Mandela: "Soy fundamentalmente optimista. No sé si es algo innato o innato. Parte del optimismo consiste en mantener la cabeza apuntando al sol y los pies en movimiento. Hubo muchos momentos oscuros en los que mi fe en la humanidad se puso a prueba, pero no quise ni pude entregarme a la desesperación. Ese es el camino de la derrota y la muerte”.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

- 1 María Castro, Pía en La Promesa, pone fin al rodaje y emisión

- 2 Simón Pérez y Silvia Charro: muerte en directo

- 3 Wall Street se hunde al aclarar la Casa Blanca que los aranceles a China son del 145%

- 4 Puerta grande para Jesús Cintora en su estreno en RTVE

- 5 3 portátiles, 7 micrófonos y 2 cámaras de vídeo: el despliegue del juez Peinado para interrogar a Bolaños

- 6 La regla del 6-6-6 para mayores de 60 años para mejorar su salud

- 7 El novio de Ayuso documenta los ingresos de Quirón, niega irregularidades y pide que el PSOE y Más Madrid sean expulsados de la acusación

- 8 'El cuento de la criada' vuelve hoy a las plataformas de streaming

- 9 El juez deja en libertad a la policía esposa del exjefe de la UDEF

![Un ciberataque argelino deja al descubierto el sueldo de los directivos de [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2024/10/5963e309361cd6dd31ff53fbac56e193ce657f54w-350x365.jpg)

![La ONU exige a Marruecos que excarcele a un estudiante saharaui al [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2023/04/hisham-amadour-350x365.jpg)

![El Polisario y Argelia responden a EEUU que su apoyo al “expansionismo [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2021/10/brahim-ghali-conferencia-350x365.jpg)

![El presidente de la federación marroquí apuesta por un Marruecos-España para la [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2023/10/lakjaa-infantino-350x365.jpg)

![EEUU insiste en que el plan de autonomía de Marruecos para el [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/bourita-et-rubio-e1744154676781-1-350x365.jpg)

![Marruecos, la mano negra que Argelia ve en su pérdida de influencia [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/europapress-5019574-militares-mali-350x365.jpg)

![Sumar acusa a la Aemet de apoyar la "marroquinidad del Sáhara" y [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/glvr1r9wgaag5op-350x365.jpg)

![Muere un tercer periodista palestino por el ataque israelí que quemó una [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/gn-uwycw0aarkdy-e1744102642852-350x365.jpg)

hace 9 meses

Hay un problema en la pregunta de origen. La realidad es que Jesús no podría haber nacido en Belén en el 2024 ya que Jesús era judío. Seguramente sus padres hubieran sido perseguidos, expulsados o apuñalados. Recordemos que en su año de nacimiento real, no nació en Belén, sino en Betlejem (Belén es el nombre español), estaba en el reino de Judea, que se encontraba bajo dominio romano, quienes luego de unas cuantas revueltas, además de destruir piedra sobre piedra el templo de Jerusalén, en un intento de acabar con la identidad judía con su tierra, cambiaron el nombre por el de Palestina.