Si las guerras de la antigua Yugoslavia ayudaron a normalizar en Europa

la presencia de unidades neofascistas armadas, por primera vez desde 1945, la guerra del Donbas en 2014-2015 y la invasión rusa de Ucrania contribuyeron a enaltecerlas. El hecho de que el presidente Zelenski fuera de origen judío se utilizó en innumerables ocasiones como «prueba» de que la insistencia en un fenómeno político neonazi en Ucrania era una exageración generada por las declaraciones de Putin al lanzar la invasión del país para «desnazificarlo».

Pero ese planteamiento resultaba falaz, para salir del paso, puesto que tal tipo de cuestiones, como la connivencia de las milicias ultras en 2014 con los oligarcas mecenas, fueran de religión judía, como Kolomoinski, o musulmana, como Ajmetov, no tenían mayor significado para los neonazis que se beneficiaron de su dinero para armarse. De hecho, ya la guerra del Donbas había propiciado un cisma entre el neofascismo y el neonazismo internacionales, que no veían con buenos a ojos a esos camaradas ucranianos al servicio de la OTAN e Israel. Y no faltaban voces que alertaban de que muchos de los combatientes voluntarios internacionales, asimismo neonazis o neofascistas, que integraban las filas de las unidades ucranianas podrían convertirse en verdaderas bombas de relojería una vez regresaran a sus respectivos países.

Lo cual no quita que en la ultraderecha europea actual exista una

clara admiración por Israel, modelo, a su modo de ver, en la lucha contra

el islamismo radical o el fenómeno inmigratorio. O que Tablet, una moderna revista cultural israelí en red, que se anunciaba como «A new read on Jewish life», viera con buenos ojos la entrevista concedida por el subcomandante del Azov, Svyatoslav Palamar, al diario Haaretz, en la que se ponía de relieve la conexión ucraniano-israelí. Desde ese medio le comentaron que en Israel «la planta de Azovstal ya se está comparando con Masada, donde los combatientes judíos que se rebelaron contra el Imperio Romano se atrincheraron y al final todos fueron asesinados».

La instrumentalización de los partidos de la ultraderecha por parte de

potencias como Estados Unidos e Israel es una práctica que hunde sus

raíces en la Guerra Fría histórica. Por poner un ejemplo, cabe recordar la

simbiosis entre las Fuerzas de Defensa de Israel y la milicia Falange Libanesa de Bashir Gemayel, que desembocó en las matanzas cometidas por miembros de estas unidades en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, en septiembre de 1982. Con esto no se quiere afirmar, en modo alguno, que el régimen ucraniano, en febrero de 2022, fuera de tendencia neonazi o estuviera en manos de los paramilitares de esa tendencia; o que el presidente Zelenski simpatizara con ellos, aunque ciertamente les otorgó permisividad. Pero sí que, en interés de la propaganda de guerra antirrusa, se le restó relevancia a un fenómeno que era grave y trascendía las fronteras de Ucrania.

No cabe dudar de que la Rusia de Putin se ha convertido en un laboratorio promotor de la ultraderecha internacional

Desde luego, no cabe dudar de que la Rusia de Putin se había convertido en un laboratorio promotor de la ultraderecha internacional con la subvención activa de partidos neofascistas, ultras, conservadores y ultramontanos30.

Pero eso no excusaba que en Ucrania se dejara prosperar al neonazismo o que se jugara con la falacia del tu quoque y se acusara a Rusia de ser «más fascista» que Ucrania. Porque el hecho es que, a mayor gravedad, en el mismo bando occidental en su conjunto estaba poliferando el posfascismo, un fenómeno sociopolítico definido por el politólogo transilvano Gáspar M. Tamás desde, por cierto, las páginas de Open Society.

En suma, el posfascismo consistía en la disolución de las ideas esenciales del fascismo y el nazismo en la práctica cotidiana de las democracias liberales occidentales. «Sin recurrir nunca a un golpe de estado, estas prácticas amenazan a nuestras comunidades. Encuentran fácilmente su nicho en el nuevo capitalismo global, sin alterar las formas políticas dominantes de la democracia electoral y el gobierno representativo», explicaba Tamás adelantándose veinte años a su época.

El posfascismo no asustaba, ni siquiera incomodaba; en todo caso, lo hacía si el sujeto no se acoplaba a las exégesis del pensamiento único y políticamente correcto. El posfacismo iba ganando terreno en las cámaras parlamentarias, en los medios de comunicación, en los gobiernos y partidos, en base a promover ideas que rompían de alguna forma con los derechos universales de la ciudadanía. Desde el momento en que la comunidad cívica de un país es cortada en dos, definiendo dos campos con distintos grados de acceso a los derechos civiles, ahí aparece el fascismo o el nazismo. Y para ello no era necesario ningún golpe de Estado, ni grupos paramilitares patrullando por las calles.

Sencillamente, atentar contra la libertad de información o reconducir la

libertad de expresión en nombre de la StratCom contra la guerra de Putin

podía ser un inquietante comienzo.

Eso no excusa que en Ucrania se dejara prosperar al neonazismo

En definitiva, el problema de fondo en la guerra de Ucrania de 2022,

la cuestión realmente seria, era que aquella contienda no tenía el perfil de la extinta Guerra Fría, porque los contendientes que la libraban no poseían la disciplina de las superpotencias de entonces, le habían perdido el respeto a la disuasión nuclear —una de las bases del equilibrio del terror en la Guerra Fría— y, sobre todo, carecían de la sustentación equilibradora que suponía defender ideologías políticas consistentes.

Aquello fue una guerra de neofascistas contra neonazis; nacionalistas contra nacionalistas, como en 1914, en la que intervinieron también potencias en cuyas sociedades el posfascismo ganaba terreno, como una peste silente. No es de extrañar que, por puro esnobismo o por creer que así defendían mejor su posición social o profesional, personajes con cierta influencia considerasen que se podía escalar el conflicto ucraniano hasta la guerra nuclear, con toda la tranquilidad del mundo. Las ideologías habían desaparecido hacía tiempo, todo se basaba en posicionarse ante las opciones que ofrecían los medios o las redes sociales, no en elaborar o analizar las posibilidades existentes.

Con cierta rapidez, las sociedades se vieron gritando lemas orwellianos,

librando guerras orwellianas, que se entrelazaban sin claro principio

ni final, sin objetivos, más allá de las consignas o del «doblepiensa»

orwelliano.

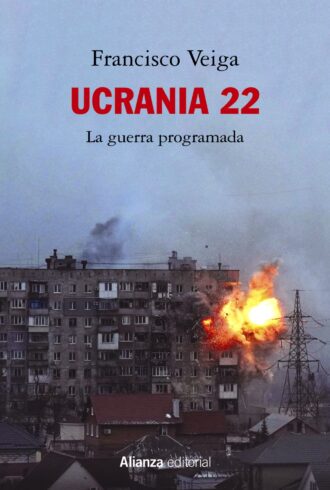

Francisco Veiga es catedrático del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de 'Ucrania 22, la guerra programada', publicado por Alianza editorial.

Te puede interesar

Lo más visto

- 1 El Independiente | El diario digital global en español

- 2 A la caza de los soldados israelíes de Gaza

- 3 El fiscal del Supremo Viada: "García Ortiz está utilizando la institución para defenderse y proteger otros intereses"

- 4 Esto es lo que se tarda en elegir al sucesor del Papa Francisco

- 5 Juan José Omella, el arzobispo español que puede ser Papa

- 6 La Promesa: RTVE confirma su decisión sobre su emisión hoy

- 7 Houston, tenemos un problema... con los coches

- 8 Muere el Papa Francisco, el pontífice que revolucionó la Curia

- 9 Un año de la amenaza inútil de Pedro Sánchez