Si Mohamed bin Salmán se sobrepuso a su estupor adolescente, a su gusto por los videojuegos y a la comida rápida, fue gracias al dinero. O, mejor dicho, al dinero que pensaba que no tenía. Un día, hablando con un primo, el quinceañero príncipe se enteró de que su padre no había amasado una gran fortuna en las décadas que llevaba de servicio, al menos para lo que era habitual en Arabia. Y eso que era uno de los miembros más poderosos de la Casa de los Saúd. Para más inri, tenía una peligrosa deuda con otros príncipes y hombres de negocios, lo que hacía muy vulnerable al clan Salmán.

El problema era que Salmán se había gastado gran parte de sus ganancias del petróleo

Mohamed empezó a temer por el futuro de su rama familiar. Como confesó después: «Fue el primer baño de realidad y el primer desafío de mi vida». Al poco tiempo, Mohamed le hizo a su padre una extraña petición atendiendo a su condición de príncipe: quería abrir una tienda. Salmán se rio y le contestó que se dedicara a hacer los deberes del colegio, sin entender la ansiedad que escondía la propuesta.

En términos convencionales, Salmán y sus hijos nadaban en la abundancia. Tenían palacios en Arabia Saudí, una gran residencia de veraneo en Marbella donde los jardineros cortaban el césped para formar la palabra «SALMÁN» y otro complejo palaciego del tamaño de un campus universitario en la costa marroquí, cerca de Tánger. En cada uno había docenas de criados esperando para satisfacer cualquier capricho regio. El problema era que Salmán se había gastado gran parte de sus ganancias del petróleo. No las había ahorrado ni invertido y no había fundado ningún negocio lucrativo, como sí habían hecho otros príncipes de espíritu más emprendedor. No era titular de una licencia para vender coches Mercedes-Benz ni para distribuir productos General Electric, un mecanismo que utilizaban muchos aristócratas para aumentar sus ingresos.

La única solución aparente era convertirse en el hombre de negocios de la familia

Había amasado un inmenso poder político, pero tenía relativamente poca riqueza para lo que era normal entre los Saúd. Sus parientes más cercanos habían invertido un poco en empresas e inmuebles, pero vivían una existencia tan suntuosa como precaria, pues dependían de los pagos del rey y del Tesoro.

Cuando el dinero tardaba en llegar, el personal podía quedarse sin cobrar. En la primera década de los dos mil, amigos y familiares quedaron sobrecogidos al oír un rumor que circulaba por París, que decía que los contratistas y empleados del príncipe Salmán y su familia llevaban seis meses sin cobrar. Para mostrar dadivosidad —esa que se espera normalmente de un príncipe con los plebeyos que van a verle para pedir ayuda—, Salmán solía endosar cheques de un banco local; su propietario, amigo de Salmán, se veía obligado a financiarlos.

La nula fortuna sería un grave problema para los hijos de Salmán en caso de que se vieran apartados del eje de poder. Sus ingresos irían menguando y diseminándose entre cada vez más descendientes, y terminarían dependiendo de la buena voluntad del rey de turno. Mohamed se percató de que estaba lejos del poder y de que no ocupaba ningún lugar en la línea de sucesión. La única solución aparente era convertirse en el hombre de negocios de la familia. Desechado el plan de abrir una tienda, al cabo de unos pocos años mostró interés por la petroquímica.

Salmán bin Abdelaziz había amasado un inmenso poder político, pero tenía relativamente poca riqueza para lo que era normal entre los Saúd

Por esa época, hizo un viaje a Kuwait y aprovechó para preguntarle a un representante del Gobierno si los kuwaitíes podían procesarle betún, un derivado del petróleo, para una nueva idea de negocio que estaba tanteando. Cuando se pusieron en contacto con él, le dijeron que solo podrían asumir el 40 % del volumen que había solicitado. «No me sirve —les contestó—. Mi plan es ser más rico que Al Walid bin Talal en dos años.»

Primera aventura bursátil

Al Walid era el saudí más famoso del mundo. Salía por televisión dentro y fuera del país; era un nombre ilustre en Wall Street y en los grandes medios de comunicación; y vivía la vida opulenta que la gente esperaba de un príncipe saudí. Incluso su hijo, que ocupaba un lugar mucho menos destacado que Mohamed, recorría Riad a toda pastilla con su Lamborghini. Los directores generales querían codearse con esos príncipes y los famosos querían ser vistos a su lado, siempre y cuando fuera la realeza quien corriera con los gastos. Pero nadie hacía cola para darse la gran fiesta con Salmán; lo más estimulante que hacía antes de acostarse era echar una partida de balut, un juego de cartas de cuatro jugadores parecido a la francesa belote. Y se levantaba a las siete cada mañana.

Mohamed también mostró interés en la bolsa. Llevaba años guardando las monedas de oro que su padre y su tío, el rey Fahd, le daban por la festividad Aíd al Fitr que concluye el ramadán. Con dieciséis años, Mohamed tenía 100.000 dólares ahorrados tras vender el oro y unos cuantos relojes de primera categoría que le habían regalado. Fue el capital con el que inició su andadura como operador. Compró, vendió y al final se quedó «sin un duro», según confesó él mismo más adelante.

Pero, al principio, el valor de su cartera creció brevemente. Y Mohamed no dejó de buscar el frenesí de replicar esos beneficios efímeros a mayor escala. Soñaba con ir al extranjero una vez licenciado y, luego, dedicarse a la banca, a las telecomunicaciones o al sector inmobiliario.

La retahíla de catástrofes fue casi insufrible para Salmán, y Mohamed no se apartó de su lado en ningún momento

Tragedias familiares

Esas ambiciones se desvanecieron cuando surgió una necesidad más urgente en casa. Cuando Mohamed tenía diecisiete años, su hermanastro mayor Fahd murió de golpe; la Corte Real alegó problemas del corazón, pero Fahd había tenido siempre buena salud. Fahd era el hijo de mayor edad de Salmán y había nacido cuando su padre tenía solo diecinueve años. Había trabajado en la Administración, en el sector privado y como propietario de caballos de carreras. Su repentina muerte fue un auténtico varapalo para Salmán.

Dos meses después llegaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el subsiguiente escrutinio al que se sometió a Salmán por haber apoyado a organizaciones benéficas islámicas, algunas de las cuales habían desviado fondos para financiar la actividad terrorista. El siguiente julio, casi un año exacto después de la muerte de Fahd, otro hijo de Salmán —Ahmed— murió de un ataque cardíaco cuando tenía cuarenta y tres años. Otro príncipe más, un primo, murió en un accidente de coche en Riad mientras iba de camino al funeral.

La retahíla de catástrofes fue casi insufrible para Salmán, y Mohamed no se apartó de su lado en ningún momento. A una edad en la que muchos príncipes salían del país para formarse en Boston, Londres o París, Mohamed barrió literalmente para casa. Iba a la Universidad Rey Saúd y destinaba gran parte de su tiempo libre a escribir en su libreta lo que observaba en los majlis, las asambleas que su padre celebraba con asesores y demandantes. Salmán tenía otro motivo para buscar que su hijo favorito no se fuera de Riad. Como sus hijos mayores habían perdido parte de su identidad saudí en el extranjero, quería moldearlo a él y a sus hermanos a su imagen y semejanza en Arabia. Según Mohamed le dijo en una ocasión a un norteamericano que estaba de visita: «No fui a la Sorbona para aprender a ser príncipe».

La sombra de su padre

Y Salmán no era una excepción. Ibn Saúd dijo una vez que, «para liderar a los hombres, uno tiene que recibir educación en su propio país, entre su gente, y crecer en un entorno impregnado de las tradiciones y la mentalidad de sus compatriotas».

Como gobernador de Riad, Salmán tenía un perfil menos internacional que algunos de sus hermanos, pero administraba la región central llamada Néyed, el hogar ancestral de la tribu de los Saúd. Controlaba las transacciones de bienes inmuebles, mediaba con los líderes religiosos que respaldaban a la familia y presidía los arrestos y ejecuciones en la plaza Al Dirah de Riad, famosa por las frecuentes decapitaciones. Corregía a los príncipes díscolos, arbitraba en disputas familiares y era el guardián de la genealogía de la familia, resiguiendo las relaciones de sangre con las tribus saudíes y remontándose generaciones enteras.

Salmán también era un abanderado de la histórica alianza con el mando religioso wahabita. Enviaba fondos a escuelas islámicas de todo el mundo y era muy escéptico con la relación internacional más importante del país. Él creía que la alianza con Estados Unidos era básicamente comercial, y no la íntima amistad que los príncipes encargados de la política exterior profesaban a sus homólogos estadounidenses.

«Le doy una cálida bienvenida. Sé que Arabia Saudí y los Estados Unidos tendrán siempre una relación especial». Mientras el diplomático se apresuraba a darle las gracias, Salmán le interrumpió: «Siempre y cuando nos sigan vendiendo sus armas»

Un diplomático residente en Riad recuerda la primera vez que Salmán le invitó a su majlis, en una sala enorme rodeada de largos sofás donde el príncipe oía semanalmente los ruegos del pueblo. Un súbdito condujo al norteamericano hasta una sala que medía casi como medio campo de fútbol, tapizada con alfombras de intrincados diseños y presidida por una araña de cristal.

Salmán recibía en audiencia desde un gran trono situado en medio de la pared del fondo. Había una hilera de demandantes sentados a su derecha. El príncipe le hizo un gesto al diplomático para que tomara asiento a su lado: «Le doy una cálida bienvenida. Sé que Arabia Saudí y los Estados Unidos tendrán siempre una relación especial». Mientras el diplomático se apresuraba a darle las gracias, Salmán le interrumpió: «Siempre y cuando nos sigan vendiendo sus armas».

En una cena celebrada en honor al entonces vicepresidente Dick Cheney, que estaba de visita en Riad, otro diplomático acabó sentado al lado de Salmán. Mientras Cheney conversaba con el rey, Salmán le preguntó al norteamericano que tenía a su lado: «¿Quiere saber cómo he logrado mantener Riad estos últimos cuarenta años?». El diplomático le dijo que sí y Salmán replicó: «Cada semana celebro tres majlis: uno para los sabios religiosos y dos para la gente. Les concedo audiencia incluso a los barrenderos bengalíes. Porque el día que no sepa lo que piensan los barrenderos bengalíes será el día en el que perdamos el poder».

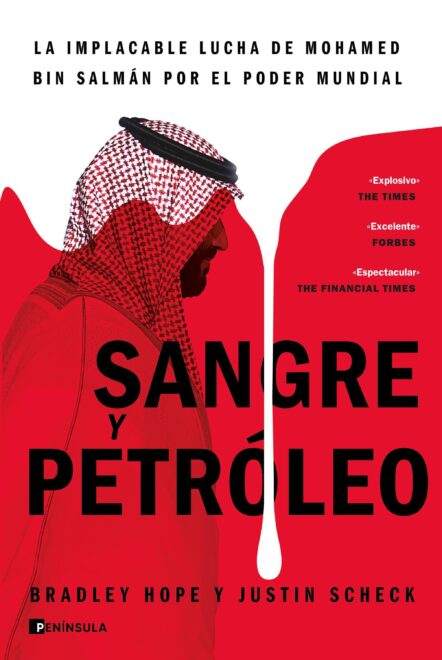

Extracto de Sangre y Petróleo: La implacable lucha de Mohamed bin Salmán por el poder mundial, que Península publica este miércoles.

La obra ofrece un minucioso relato del fulgurante ascenso al poder del príncipe Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí e hijo del actual monarca Salmán bin Abdelaziz. A pesar de sus aparentes esfuerzos por vender una imagen de modernidad y reforma, la suya es una historia plagada de excesos, represión y brutales asesinatos. Su flamante figura política y empresarial es una de las más importantes del mundo, aunque su persona sigue siendo una incógnita para todos los que se ven afectados por las cruciales decisiones que decide tomar cada pocos meses.

Bradley Hope es el coautor del best seller Billion Dollar Whale y cubre las noticias sobre finanzas para The Wall Street Journal. Anteriormente, trabajó seis años como corresponsal en Oriente Medio. Es finalista del Premio Pulitzer y ganador del Premio Gerald Loeb.

Justin Scheck trabaja en The Wall Street Journal desde 2007, cubriendo los delitos de cuello blanco en cuatro continentes.

Te puede interesar

Lo más visto

- 1 Peinado llega a la Moncloa para tomarle declaración a Bolaños

- 2 La Promesa: hay o no hay episodio nuevo en La 1 de TVE

- 3 La Promesa: avance del capítulo 579 el próximo lunes 21 de abril

- 4 Podemos le gana la batalla a Sumar en RTVE

- 5 El desembarco de la familia 'Sálvame' divide a RTVE: "Esto es una parodia"

- 6 Pablo Iglesias y la resurrección cainita de Podemos

- 7 Sáhara: Trump promete a Marruecos declarar terrorista al Polisario

- 8 El juez Peinado, el tiquismiquis y las mamachichos

- 9 Hay o no hay episodio de 'Sueños de libertad' este Jueves Santo