Entre los tres poderes del Estado creo que el que más simpatía me genera es el Judicial. No diseñan la política, no escriben la ley, pero les toca aplicarla con el mejor conocimiento que pueden. Sí, ya sé que hay fallos, que todo juez tiene ideología y que uno puede decir que no está de acuerdo con una sentencia, pero es el principal sistema de equilibrio de poder y tiendo a ver mucha más ecuanimidad que en cualquiera de los otros dos poderes.

Y, si no ecuanimidad, desde luego sí material sobre el que reflexionar.

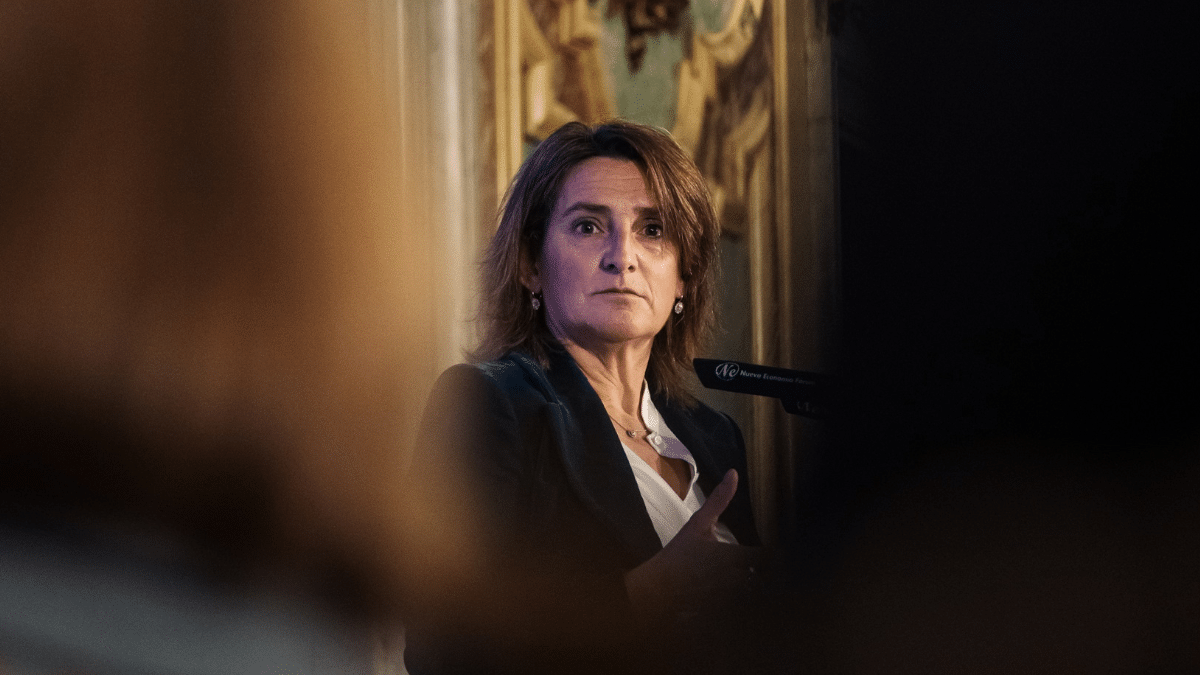

Cuando este viernes escuché a Teresa Ribera cuestionar las acciones de García Castellón hasta el límite de llevarlas a la prevaricación o insinuar lawfare, he visto a una ministra que ha presentado muy mal su contrariedad ante una legislación que no controla en las dos acepciones de la palabra: ni la conoce en profundidad ni puede manejarla a su antojo.

Ribera ha presentado muy mal su contrariedad ante una legislación que no controla en las dos acepciones de la palabra: ni la conoce en profundidad ni puede manejarla a su antojo.

Aprovecho para decir que me hace mucha gracia el término lawfare. Está derivado del término warfare, que es el genérico en inglés para guerra, no como sustantivo, que sería tan sólo war, sino para lo que podríamos denominar “todos los asuntos de la guerra”. Así que lawfare debería ser “todo lo concerniente a la ley”, pero una mala traducción ha hecho que se esté denominando un conflicto sobre un error gramatical, porque se centra en la parte de conflicto que es, de hecho, lo que el término se ha dejado fuera.

Ocurre igual con los escándalos, que por el nombre de un edificio en Washington DC parece que haya obligación de que todo termine en -gate, como si ese sufijo significara “escándalo”. En fin.

La segunda reflexión sobre el desafortunado partisanismo (ya hace tiempo que con este Gobierno dejó de ser partidismo) de la ministra me trajo a la mente un caso presentado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1988, Morrison v. Olson.

Tras (¡qué coincidencia!) el Watergate, hubo un miedo atroz en EEUU de que un presidente pudiera llegar tan lejos como llegó Richard Nixon y que no hubiera nadie con el poder suficiente para pararlo. Para ello se aprobó una ley llamada Independent Counsel Act (1978), por la cual se obligaba a transparencia en materia financiera y laboral de los cargos públicos e implantaba una figura, un letrado independiente, que pudiera actuar con poderes ejecutivos suficientes como para investigar sin cortapisas a los cargos electos.

Por un caso que afectaba a la Agencia Estatal de Medio Ambiente en 1988, un recurso llevó a otro y a otro… y llegó al Tribunal Supremo donde se respaldó el contenido de la ley como constitucional por 8 votos a 1. Se trata de una mayoría importante, inapelable por no poder llamarla unánime, pero resulta que ese voto en contra llevaba adherido un escrito de desacuerdo, y hoy ese desacuerdo se considera la opinión más sensata y razonable. Ya ven qué paradojas tiene la vida.

En un escrito brillante en argumento y en estilo, Antonin Scalia cuestiona que pueda haber una figura que tenga tanto poder ejecutivo como para controlar al mismísimo Ejecutivo porque, en ese caso, estaríamos en presencia de un cuarto poder.

“Con frecuencia, una cuestión de este tipo llega ante la Corte vestida, por así decirlo, con piel de oveja”, dijo Scalia ante la presencia de una figura que enarbola la justicia extrema y el orden necesario. Tanto orden que es capaz de poner firme al Ejecutivo tomando las formas del Judicial. “Pero este lobo aparece como lobo” porque la ley estaba quitando al Gobierno un poder que está en su propia naturaleza ejecutiva.

La ministra y vicepresidenta Ribera no puede… no debe cuestionar a un juez porque esté siguiendo el camino de la ley. Ese camino puede tomar muchas vías: desde su archivo a la llegada a Corte, y ahí puede haber condena o no. Pero si la propia ley habilita al Judicial, el Gobierno no puede ni cortar la intención del juez si acusarle de prevaricación (y menos de lawfare ya sólo por el propio término), porque es el propio proceso, la propia ley, quien le dará o quitará la razón.

Por el mismo motivo que el juez no puede cambiar la ley ni el legislativo gobernar, una ministra no puede “desear” que una ley vaya por un camino por el que la ley no está escrita.

El Gobierno puede abrir un procedimiento para cambiar la ley, y eso la ministra lo sabe. Así que, posiblemente, a sabiendas de lo complicado, laborioso, el tiempo que implica y lo mal que le viene todo esto para cumplir ante el independentismo, es más fácil acusar de prevaricación y confrontación, pero la ley sólo sigue su camino y eso la ministra lo sabe, aunque le haya tocado salir por estar de guardia.

Te puede interesar

1 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

- 1 Madrid acoge más menores inmigrantes que Cataluña

- 2 El fanatismo de María Jesús Montero

- 3 El creador de Adolescencia, serie de Netflix, desmonta su mentira

- 4 Quién es Peter Navarro, el gurú arancelario de Trump

- 5 El programa de Jesús Cintora en RTVE costará 2 millones

- 6 El juez Hurtado dice que la filtración del correo del novio de Ayuso llegó a Moncloa "presumiblemente" desde Fiscalía

- 7 El 'caso Alves', test democrático para el Gobierno

- 8 Otra actriz de La Promesa se marcha y defiende a sus guionistas

- 9 El padre de Adolescencia, serie de Netflix, desvela su objetivo real

hace 1 año

Si el Sr. Presidente del gobierno tuviese lo que tendría que tener, que no lo tiene, cuando le toque hablar hoy en Orense, cogería este auténtico máster y se lo leería a sus vicepresidentas, ministros/as y a todos sus sumisos seguidores de partido. A ver si algo aprenden y les queda. Ah, y sobre todo a su todopoderoso vicepresidente y ministro de justicia, que es al que más falta le hace.