El primer judío quemado por el nazismo fue un rabino pintado por Marc Chagall. Sucedió en Mannheim en 1933, poco después del ascenso de Hitler al poder. El señalamiento del arte degenerado –así llamó el nazismo al "putrefacto" arte moderno que amenazaba los valores germánicos– se convirtió en algo habitual en la Alemania entregada a la alucinación nacionalsocialista. Se expuso de manera profiláctica en infaustas exposiciones como la de Múnich de 1937, y numerosas obras se destruyeron en siniestras ceremonias de escarnio público. Pero quemar aquel rabino de Chagall tras llevarlo en procesión por la ciudad era mucho más que pegarle fuego a un trozo de tela pintada. Era anticipar de manera simbólica, en efigie, el proyecto de exterminio de los judíos europeos.

Marc Chagall observaba este y otros preocupantes acontecimientos desde Francia. Allí se sentía razonablemente protegido, aunque consciente de que su país de acogida no era ni mucho menos inmune a ese contagioso mal europeo que es el antisemitismo. Lo supo desde bien joven, cuando llegaban a su ciudad natal, Vítebsk –entonces perteneciente al imperio ruso, hoy parte de Bielorrusia–, las noticias del caso Dreyfus, las mismas que paradójicamente le hicieron soñar por primera vez con París. Y lo sintió en primera persona cuando poco después de instalarse en Francia en 1923 su marchante, Ambroise Vollard, le encargó la ilustración de varios libros, entre ellos Las almas muertas de Gógol y las Fábulas de La Fontaine. Que un judío ruso se ocupara de iluminar un clásico de la literatura francesa fue motivo de escándalo. Finalmente el proyecto no vio la luz hasta 1952. En una carta remitida al crítico de arte Leo Koenig en septiembre de 1925, Chagall no podía ocultar su preocupación: «El tiempo no es profético, reina el mal».

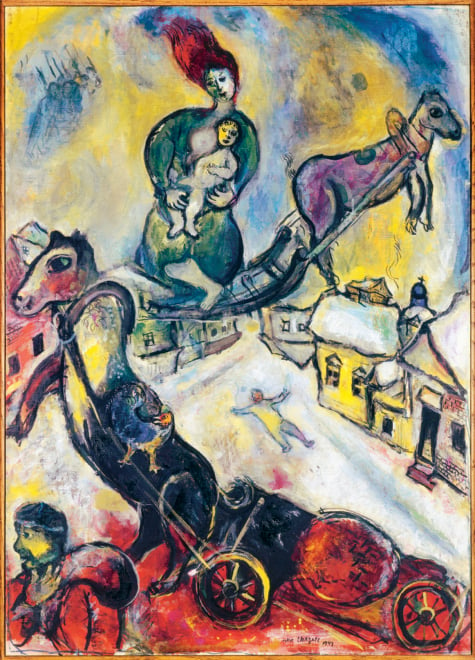

Chagall es el pintor onírico que cautiva el ojo con sus colores, con sus entrañables animales antropomorfos, sus hombres voladores y sus pueblos de cuento para niños. Pero durante décadas los sueños de Chagall fueron también pesadillas, y su inconfundible paleta sirvió para representar el fuego y la oscuridad que asolaban a la humanidad. También puso su arte al servicio de la causa judía, ya fuera renovando la iconografía yidis, reinterpretando la historia sagrada o diseñando las vidrieras del hospital de Jerusalén o los mosaicos y tapices del parlamento israelí.

De todo ello recibe minuciosa noticia el visitante de Chagall, un grito de libertad, la retrospectiva más importante dedicada al pintor ruso en nuestro país desde la que organizó el Museo Thyssen en 2012. La exposición de la Fundación Mapfre de Madrid, que se suma a la que el Palau Martorell de Barcelona acoge hasta el próximo 24, de marzo, contextualiza como nunca antes su trayectoria. A través de más de 160 obras y más de 90 documentos, en su mayoría inéditos, procedentes del Archivo Marc e Ida Chagall, el espectador conoce la vida y las motivaciones de un artista que vivió su tiempo sin intermediarios, comprometido en primera persona, de palabra y por medio de su arte, con la defensa del pueblo judío, de la paz y de la libertad.

Guerras, revoluciones y exilios

El mal indecible que campó por Europa durante la Primera Guerra Mundial no había remitido con la paz en falso de Versalles. Durante los años 20 el Este seguía en llamas, la revolución soviética imponía la dictadura del proletariado sin importar el coste en vidas humanas y la Alemania depauperada y humillada por los vencedores incubaba en su seno el mal mayor del nazismo.

Chagall vivió activamente este convulso periodo. Había recibido con entusiasmo la Revolución antes de que esta le diera la espalda. En 1918 fue nombrado comisario de bellas artes de su ciudad, donde fundó una escuela de arte y un museo, pero en 1920 fue desplazado por Kazimir Malévich, vehemente en sus convicciones revolucionarias y su fundamentalismo geométrico. En 1920 se trasladó a Moscú, donde realizó la decoración del Teatro Nacional Judío de Cámara y varias escenografías. En la exposición de la Fundación Mapfre pueden verse varios estudios preparatorios de los siete paneles realizados para el vestíbulo del teatro, sobre el tema de la proyección universal de las artes y la modernidad yidis. También varios bocetos de sus escenografías. De repente, una revelación sobre los colores de Chagall: son las luces de un teatro.

Poco después, Chagall abandonó Rusia para no volver, aunque se llevó su tierra a cuestas y nunca dejará de pintarla. Ahí estarán siempre las torres de las iglesias de Vítebsk, los animales, los campesinos, los magos y los hombres voladores, que entroncan con la peculiar espiritualidad del judaísmo jasídico que quedará casi extinguido por el Holocausto.

Un pintor judío

En 1931 viajó a Palestina para asesorar a los fundadores del Museo de Arte Judío de Tel Aviv. Pasó allí cerca de tres meses seducido por el encanto de la tierra y por el proyecto sionista de creación de un Estado judío. "Si a los judíos se les diera bien la política, no habríamos estado dos mil años en guetos", escribirá por entonces. "No dejaré por nada de venir a celebrar a los primeros pioneros del sionismo (...). Solo los judíos ciegos y ruines no ven lo que sucede ahí y son insensibles al insólito encanto del país".

Proliferan entonces en la pintura de Chagall los elementos vinculados al judaísmo. Aparecen por doquier hombres abrazados a la Torá, como protegiendo su fe y resistiendo al mismo tiempo la intemperie de un mundo que les persigue. De 1933, el año del ascenso del nazismo y de la quema de uno de sus rabinos en Mannheim, puede verse en la exposición de Madrid un lienzo extraordinario, Soledad. Tras el personaje principal, que sostiene las Escrituras con gesto paciente acompañado de su violín y de una vaca consoladora, un humo oscuro envuelve una ciudad sobrevolada por un ángel. El cuadro, donado en 1953 por el autor al Museo de Tel Aviv, parece evocar los pogromos y anticipar los hornos de los campos de exterminio. En otro cuadro de la época, El ángel de la paleta, concluido en 1937, Chagall se representa simbólicamente a sí mismo como otro de sus recurrentes personajes sacrificiales, que con el rojo sangre de sus alas avisa del peligro y se erige en mensajero y testigo de las amenazas del momento.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Chagall decidió permanecer en Francia, aun consciente del peligro que acechaba a los judíos. En el otoño de 1940, cuando Francia ya ha sucumbido al rodillo de la blitzkrieg alemana, el pintor, refugiado en el pueblo provenzal de Gordes, escribe sus impresiones en uno de sus cuadernos: "Abajo los judíos en Francia. Inscripciones en las puertas de mi casa, y en los alrededores, y por toda la parte alta del pueblo. Judíos, en el pueblo, hay dos, mi mujer y yo (...). Me acuerdo de que la primera vez que llegué a París, en 1910-1911, me dije: aquí ya no soy un judío del gueto. En 1940, en Francia, se me ha hecho entender que soy judío, y que no estoy en mi casa (...). Estoy privado del sentimiento de la tranquilidad. Ya no puedo pintar cuadros teniendo la impresión de que algunos franceses, muchos, los llamados intelectuales, en su fuero interno se alegran de no ser judíos, y nada de esto va con ellos. Los hombres han hecho que tenga que sentirme como un perro. No estoy en casa en ningún sitio. Extranjero en todas partes".

La Francia de Vichy promulga sus propias leyes anti judías, réplica de las alemanas. Chagall ve suspendida la nacionalidad francesa que le había sido concedida en 1937 y que no recuperará hasta 1948. En la exposición de la Mapfre están los documentos de la vergüenza y los pasaportes anulados. "¿Debo quedarme?", se pregunta el artista en su diario, "¿o huir de vergüenza y de dolor y de mí mismo? Huir de los demás. ¿Huir adónde?". Lo hará in extremis, acompañado de su esposa, Bella, y su hija, Ida, en junio de 1941, desde Marsella, vía Lisboa, hacia Estados Unidos. Refugiado en Nueva York, Chagall asistió a la destrucción de Europa y al exterminio de su pueblo pintando sus propios desastres de la guerra. Es el torbellino rojo, amarillo y azul del lienzo titulado precisamente La guerra (1943), algo así como el Guernica de Chagall.

La vida es un circo

En 1948 regresará a Francia, donde vivirá hasta su muerte, casi centenario, en 1985. Sus colores y arquetipos volverán por sus fueros alegres, pero siempre en alerta. Puede verse en una de las obras maestras de la exposición, la que recibe precisamente al visitante nada más entrar, la monumental Commedia dell'arte (1959) que pintó para el vestíbulo del teatro de la Alte Oper de Fráncfort. En la pista de un circo, espejo de la sociedad contemporánea, los artistas actúan para una Europa en reconstrucción. La alegría del espectáculo domina la composición, pero en la parte inferior el gallo rojo, con el ojo muy abierto, observa y advierte al espectador. La ambivalencia circense, sonrisas y lágrimas, es el reflejo perfecto de la propia humanidad.

El encanto irresistible de la obra de Chagall es un arma de doble filo. Puede envolver al espectador y alejarle de los motivos que la alimentaron. La propuesta de la Fundación Mapfre, realizada en colaboración con el Museo Nacional Marc Chagall de Niza y el Museo de Arte La Piscine, de Roubaix, conjura ese riesgo. No es una exposición decorativa ni experiencial. Exige atención y detenimiento. A cambio, ofrece una excelente aproximación al hombre detrás del artista y al tiempo que le tocó vivir.

Te puede interesar

Lo más visto