El general Arsenio Martínez Campos se sentía incapaz de aplicar el plan que él mismo había sugerido: "No puedo yo, representante de una nación culta, ser el primero que dé el ejemplo de crueldad e intransigencia", escribiría en una de sus cartas.

El hombre que había llevado la paz a Cuba en 1878, mediante el Pacto de Zanjón, veía ahora, casi dos décadas después, cómo su estrategia de moderación en busca de un nuevo acuerdo, resultaba ineficaz para detener el avance de los grupos rebeldes, que ya habían extendido el caos y el terror a toda la isla a inicios de 1896.

En esas críticas circunstancias, el propio Martínez Campos se atrevió a proponer al Gobierno español el nombre de un general que, consideraba, sería el más capacitado para dar la vuelta a la situación: Valeriano Weyler.

Nacido en Mallorca en 1838, el marqués de Tenerife era un general atípico en aquella España del XIX, en la que los militares basaban más su fama en sus injerencias políticas que en sus cualidades en el campo de batalla. Weyler se había mantenido siempre ajeno a las componendas políticas, mientras se labraba una merecida fama en los más remotos terrenos de batalla donde tuvo que lidiar el menguante imperio español (Santo Domingo, Cuba, Filipinas).

Arrastraba la aureola de militar capaz y valiente, pero también de duro e inflexible, lo que justificaría que nada más conocerse su designación para sustituir a Martínez Campos como capitán general de Cuba, el movimiento independentista iniciara una campaña de desprestigio contra el que con el tiempo sería conocido como "el carnicero".

Su nombramiento como capitán general de Cuba alentó las esperanzas de los grupos españolistas

Weyler no dudaba en responder a cada una de las acusaciones que se lanzaban sobre su supuesta crueldad pero tampoco rehuía las decisiones difíciles. Como él mismo llegó a declarar al poco de llegar a la isla caribeña "la guerra no se hace con bombones".

De hecho, era la esperanza de que aplicara medidas contundentes contra los insurrectos la que había alentado su nombramiento y también la que justificaba la renovada confianza con que habían acogido su llegada, en febrero de 1896, los grupos españolistas en Cuba. "La multitud pareció enloquecer de júbilo en los paseos, las azoteas y en las chalupas que habían salido a recibirlo", comentan Gabriel Cardona y Juan Carlos Losada en Weyler, nuestro hombre en La Habana (Planeta, 1997).

Weyler se encontraría con una situación peor que la que había imaginado. Pero el general mallorquín se había comprometido a ganar la guerra en dos años y a ello se encomendaría desde el primer minuto. No había tiempo que perder, a la vista del creciente interés que mostraba Estados Unidos por intervenir en la Gran Antilla.

El nuevo capitán general de la isla había llegado con un plan que representaba una enmienda a la totalidad del de su antecesor. Frente a la estrategia defensiva que había seguido el héroe de Zanjón, quien había optado por dispersar a sus tropas para vigilar plantaciones y haciendas, Weyler apostaría por concentrar a su ejército para salir al encuentro de las partidas sublevadas, provincia a provincia de oeste a este.

Y, a pesar de los retrasos a los que hubo de enfrentarse a causa de las inestables condiciones climáticas de la isla o de las masivas enfermedades que afectaban a su ejército, sus planes militares no tardarían en dar resultados, reflejados, de forma significativa en la muerte del líder rebelde Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896.

Ya por entonces, se podían considerar pacificadas las provincias occidentales de Cuba y la situación parecía favorable para que poco a poco el dominio español se restableciera en el conjunto de la isla.

Pero como observa el profesor Emilio de Diego en Weyler, de la leyenda a la historia (Fundación Cánovas del Castillo, 1998), "Weyler ganó, o estaba a punto de ganar, la guerra en los campos de combate pero perdió la batalla decisiva de la comunicación".

Al tiempo que se afanaba en los campos de batalla, situándose al frente de sus hombres, el marqués de Tenerife adoptó una serie de decisiones mucho más controvertidas, que acabarían convirtiéndole en "uno de los archivillanos de la historia", en palabras de John Lawrence Tone, autor de Guerra y genocidio en Cuba. 1895-1898 (Turner, 2010).

La política de reconcentración que anunció por primera vez al poco de desembarcar en Cuba y que iría extendiendo por el conjunto de la isla de forma progresiva se convertiría en el ignominioso legado que perseguiría su nombre hasta el fin de sus días y aún hasta hoy.

La política de reconcentración le valdría el epíteto de "la figura más siniestra del siglo XIX"

Aquellas órdenes por las que se decretaba el traslado obligatorio de las gentes del campo al interior de las ciudades controladas por las fuerzas españolas serían las que le valdrían el epíteto de "la figura más siniestra del siglo XIX", según expresó el diario New York World del magnate de la prensa Joseph Pulitzer, paladín de la prensa amarillista, que, al unísono con William Randolph Hearst, alentaría contra Weyler y contra la administración española en Cuba una de las primeras campañas mediáticas de la historia, plagada de exageraciones y burdas mentiras.

Pero como observa Tone, aquellos ataque estaban basados en una cruda verdad. "En una guerra, ya de por sí bastante cruel, la reconcentración está muy cerca de lo que se ha denominado genocidio, y desde luego fue una de las mayores catástrofes en la historia de América", afirma.

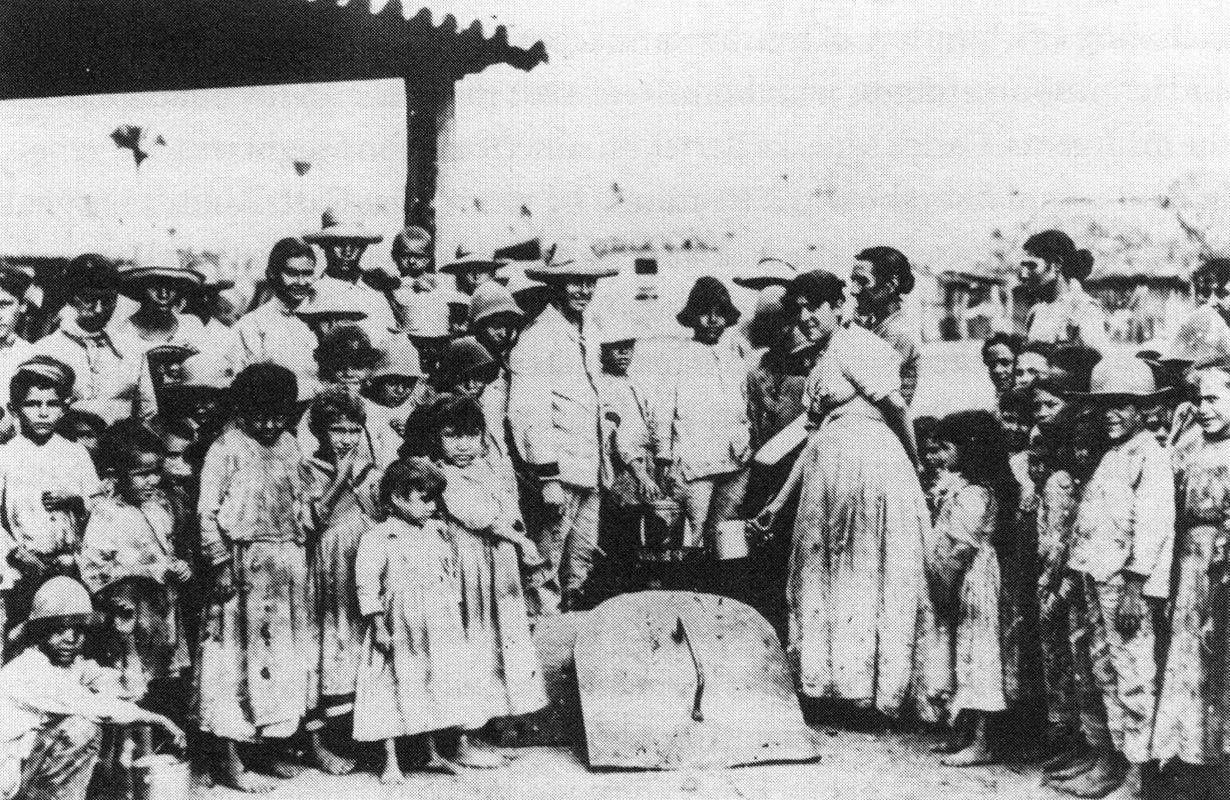

A través de aquellos decretos, entre 400.000 y 500.000 cubanos fueron arrancados de sus hogares y separados de sus tierras y sus ganados para ser conducidos hacia ciudades en las que se encontrarían unas situaciones penosas.

Weyler había determinado que se reservaran para esos peregrinos forzosos zonas de cultivo en el entorno de las ciudades con las que pudieran garantizar su propia subsistencia y que se habilitasen alojamientos para estas masas.

"Numerosas personas de toda condición, incluso ancianos, enfermos, niños y mujeres, fueron conducidas a pie hasta poblaciones donde nada estaba preparado y las instalaron en pesimos alojamientos o en simples campos sin servicios ni viviendas", detallan Cardona y Losada.

Esta situación se vio magnificada por el desbordamiento de una administración en la que tampoco escasearon los casos de corrupción y la especulación con los alimentos y los productos de primera necesidad en el floreciente mercado negro. En esas condiciones, las enfermedades y el hambre se extendieron y las epidemias y la muerte no tardaron en multiplicarse por aquellas fortificaciones urbanas delimitadas por alambradas.

Casi medio millón de personas fueron desarraigadas y hacinadas en las ciudades en concidiones pésimas

Aquellas escenas hacían las delicias de la prensa amarillista estadounidense, que con sus relatos, nunca exentos de un dramatismo hiperbólico, abonaba las crecientes simpatías de la sociedad estadounidense hacia la lucha del pueblo cubano.

El prestigioso periodista del World, Richard Harding Davis, describiría episodios de viruela y fiebre amarilla generalizadas, "en barriadas apestosas e intransitables con barro que llegaba hasta los tobillos", donde los muertos quedaban tirados en las calles, entre niños que paseaban cubiertos de llagas y "cuyos huesos se veían tan claramente como los anillos bajo un guante".

Lo cierto es que la política de reconcentración resultaba una medida casi inevitable si se quería apagar la sublevación en un plazo razonable como el que Weyler se había marcado. El propio Martínez Campos había sido el primero en sugerirla como una opción, aunque nunca se había atrevido a ponerla en práctica.

El antecesor de Weyler era consciente de que entre la población campesina de Cuba estaban muy extendidos los sentimientos contra la administración española, considerada -no sin razón- defensora de los privilegios de los grandes hacendados de la isla. Por eso, muchas veces por simpatía y otras bajo amenazas, esos campesinos se habían convertido en un eslabón esencial en la estrategia del Ejército de Liberación Cubano.

"La reconcentración privaba a los mambises de los medios de subsistencia, de la información proporcionada por los campesinos y evitaba su incorporación a los rebeldes. Era el único método eficiente de lucha y Weyler fue el primero que se atrevió a ponerlo en práctica", explican Cardona y Losada.

La acción de Weyler no estaba impulsada por un bárbaro deseo de exterminio de la población cubana, como denunciaría el líder rebelde Máximo Gómez. De hecho, en sus decretos de concentración se estipulaba la necesidad de que las zonas de concentración ofrecieran unas condiciones de vida aceptables. Pero aquel propósito quedaría sepultado por la magnitud de un éxodo que desbordó toda capacidad de respuesta de la administración colonial en la isla.

Una crisis en la que no se puede obviar la responsabilidad de los propios sublevados cubanos, que impulsaban una guerra total en la que tampoco había lugar para los miramientos humanitarios ni siquiera hacia sus propios compatriotas. No en vano, la Guerra de Independencia de Cuba tuvo mucho de guerra civil, en la que un buen número de insulares tomaron partido por el bando españolista.

Tone recuerda que aún antes de que Weyler desembarcara en la isla el Ejército de Liberación cubano había puesto en marcha el traslado de poblaciones campesinas situadas en las cercanías de las ciudades controladas por el ejército español, para posteriormente quemar sus casas y campos y acribillar su ganado. "Es necesario que al salir los españoles a campaña no encuentren más que el desierto y el vacío total a su alrededor", decían.

Antes de que llegara Weyler, la violencia de los rebeldes ya había obligado a miles de cubanos a refugiarse en las urbes

Estas actuaciones crearían, obviamente, las condiciones adecuadas "para una hambruna y una miseria generalizadas y produjeron un río de refugiados caminando hacia las ciudades", observa el autor de Guerra y genocidio en Cuba.

Así, en la primavera de 1896, antes del inicio de la reconcentración oficial, el corresponsal del Times en la isla ya describía una dramática estampa: "España tiene que afrontar otro grave peligro además de la rebelión en sí. Las ciudades están atestadas de refugiados, la mayoría mujeres y niños. Las provisiones locales están casi agotadas y lo estarán por completo en pocos meses. Poco o nada se cultiva para las necesidades del lugar y los rebeldes no permiten que los productos del campo se vendan en las ciudades", lo que le llevaba a afirmar que sin ayudas "la hambruna acabará con una gran parte de la población en pocos meses".

Por lo tanto, la política de tierra quemada que los rebeldes mantuvieron a lo largo de toda la guerra no sólo servía para reducir de forma considerable los recursos al alcance del ejército español en la isla (el mayor ejército jamás desplegado por el país al otro lado del Atlántico) sino que contribuía, al incrementar el número de refugiados, a ofrecer ante la prensa mundial un penoso espectáculo de hambre y muerte que menoscababa la imagen de España a nivel internacional.

Esto era especialmente significativo en Estados Unidos, donde la victoria electoral del republicano William McKinley en noviembre de 1896 significó un impulso esencial a la retórica y las actitudes favorables a los rebeldes cubanos.

Desde España, el Gobierno conservador de Antonio Cánovas del Castillo trataba de acallar las críticas estadounidenses, defendiendo que se trataba de acciones de guerra totalmente justificadas y que no diferían de las empleadas por el ejército de La Unión en la Guerra de Secesión estadounidense.

Pero era evidente que en España también se acusaba el desgaste de una guerra cuya resolución se dilataba más y más, mientras Weyler proseguía en Cuba la persecución de unos enemigos que rehuían el combate directo. Las críticas de la oposición se agudizaban y hasta el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta empezaba a alimentar una retórica partidaria de la autonomía para Cuba para poner fin a la contienda.

En España, el cansancio por la prolongada guerra daba alas a los partidarios de dar la autonomía a Cuba

Las protestas populares por la constante recluta de soldados para ser enviados a la isla caribeña -que además solía recaer en las clases populares, por la posibilidad que tenían las familias pudientes de librarse del llamamiento mediante la redención en metálico- no hacían sino azuzar el malestar en el país.

Fue en estas circunstancias, y mientras Weyler realizaba los preparativos para lanzar la que esperaba que fuera la ofensiva definitiva para aplastar una rebelión que había quedado arrinconada en la zona oriental de la isla, cuando se produjo el asesinato de Cánovas del Castillo en el balneario de Santa Águeda a manos de un anarquista italiano, deseoso de vengar a sus compañeros ejecutados en el Proceso de Montjuic.

Con la muerte de Cánovas desaparecía del Gobierno el principal impulsor de la política de fuerza en Cuba y el subsiguiente ascenso al poder de los liberales de Sagasta supuso el fin del mandato de Weyler en Cuba, pese a las peticiones de la colonia española en la isla para que se le ratificara en el cargo.

Las denuncias internacionales por las trágicas consecuencias de la política de reconcentración resultaban una carga inasumible para un gobierno que había decidido tomar el camino de la negociación para intentar poner fin a la guerra y salvar, en la medida de lo posible, la situación.

Weyler abandonaba la isla, tras traspasar el poder al general Ramón Blanco el 31 de octubre de 1897, portando el reloj, el revólver y la silla de su admirado enemigo Antonio Maceo, como recuerdo de una guerra que sentía que no le habían dejado ganar. Un gentío se acercó al puerto de La Habana a despedirle como un héroe, pero detrás de él quedaría un rastro de muerte que empañaría para siempre su leyenda.

Las cifras de la tragedia

Algunos de sus enemigos -entre ellos el propio Blanco- llegarían a cifrar hasta en medio millón las víctimas mortales de su política de reconcentraciones, unos guarismos que de ser ciertos habrían supuesto el exterminio de un tercio de la población cubana, unas tétricas proporciones que no llegó a alcanzar ni la matanza de los jemeres rojos en Camboya. Los estudios más serios rebajan a entre 150.000 y 170.000 el número de muertos, un 10% de la población cubana, una cifra ya suficientemente elevada para valorar la tragedia.

Su actuación durante el año y medio que ejerció como capitán general de Cuba le ha valido para que muchos estudiosos lo sitúen como el precursor de los campos de concentración, una figura que desde entonces ha estado presente en algunas de las páginas más negras de la historia mundial. Así lo concibe, por ejemplo, Andrea Pitzer en Una larga noche (La Esfera de los Libros, 2018), quien considera que, aunque ambos bandos en liza recurrieron a la violencia sin contemplaciones en su lucha, "sólo uno tenía el respaldo de todo un imperio para institucionalizar la hambruna y la enfermedad entre el pueblo".

Andreas Stucki, autor de Las guerras de Cuba. Violencia y campos de concentración (1868-1898) (La Esfera de los Libros, 2017), se muestra mucho más prudente a la hora de englobar las actuaciones de Weyler bajo un concepto que lo emparenta con algunos de los instrumentos de exterminio más monstruosos, como bien se acaba de rememorar con el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.

Los estudios más recientes sitúan la cifra de muertos de las reconcentraciones entre 150.000 y 170.000

El profesor de la Universidad de Berna recuerda que las reconcentraciones españolas en Cuba eran ante todo un instrumento militar sin una planificación centralizada para infringir un daño a los refugiados. "Lo único que en Cuba tenía un carácter unitario era la función de la reconcentración, que obedecía al imperativo militar; lo cual no relativiza en absoluto los abusos, los excesos y hasta las masacres y el criminal abandono de los internados", apunta.

Lo que está claro es que el ejemplo de las tácticas empleadas por Weyler no tardaría en cundir en otras partes, como en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers o en la actuación de los propios estadounidenses en Filipinas.

Mientras él insistía en que lo mismo que él hacía en Cuba lo harían quienes le criticaban si estuvieran en su misma situación, el presidente estadounidense McKinley se refería a la política de reconcentraciones subrayando que "no fue una guerra civilizada. Fue un exterminio. La única paz que esa táctica podía engendrar era la paz de las ruinas y la tumba", en lo que fue sólo el prólogo al ataque con el que Estados Unidos finiquitó la historia imperial de España.

Como señala Pitzer, "el desastre del Maine generó un escándalo público de dimensiones desconocidas; pero fue la larga presencia pública de los campos de concentración cubanos lo que proporcionó la autoridad moral para amenazar a España".

A Weyler ya sólo le quedaría el vano consuelo de ver cómo años después, en 1902, el Gobierno de Estados Unidos, tras considerar el asunto detenidamente y a la luz de su propia guerra contrainsurgente en Filipinas, llegó a la conclusión de que la reconcentración de Weyler en Cuba no había violado, después de todo, las prácticas militares aceptadas.

Para entonces, sin embargo, Cuba ya estaba perdida para España y su nombre mancillado para la posteridad.

Te puede interesar

-

Gina Montaner: "Mi padre era un liberal y optó por la libertad individual de la eutanasia"

-

"Por la libertad del pueblo cubano estoy dispuesto a volver a prisión y a dar la vida"

-

Cuba liberará a 553 presos tras la intermediación del Vaticano

-

Estados Unidos retira a Cuba de la lista países que promueven el terrorismo

Lo más visto

- 1 La regla del 6-6-6 para mayores de 60 años para mejorar su salud

- 2 María Castro, Pía en La Promesa, pone fin al rodaje y emisión

- 3 La deuda americana en manos de China, el botón nuclear de Pekín contra Donald Trump

- 4 El ex-CEO de Siemens España y su familia fallecen al estrellarse el helicóptero turístico en el que sobrevolaban Nueva York

- 5 Podemos rescata a Dina tras borrar su pasado con Marruecos

- 6 Investigan a un comisario por abuso sexual a una subordinada

- 7 El British Council vende su colegio en mitad de investigaciones judiciales

- 8 Koldo acompañó a Jésica a la entrevista en Ineco e informó en tiempo real a la presidenta de Adif

- 9 El "disparate" del puesto del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz según uno de sus subordinados