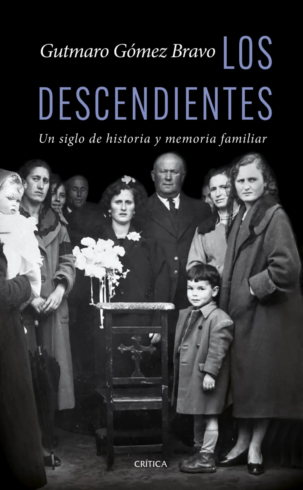

Gutmaro Gómez Bravo lleva más de veinte años estudiando la represión franquista, el exilio interior o la violencia política en España. Pero hasta ahora este historiador, catedrático de Historia de la Complutense y autor de Puig Antich, la transición inacabada o Esclavos del Tercer Reich, entre otros libros importantes, no se había atrevido a indagar en la historia de su propia familia. Y eso que la vida de su abuelo materno se prestaba a una investigación a fondo.

El abuelo en cuestión, Gundemaro Bravo, fue un prócer republicano conservador que cuando estalló la guerra, a diferencia de muchos correligionarios que pudieron y supieron adherirse a la causa franquista, fue depurado por el nuevo régimen. Nunca logró sacudirse aquella condena. Todas las solicitudes que cursó para que se revisara su expediente fueron rechazadas, una tras otra, en un caso paradigmático de ensañamiento burocrático que duró más de 30 años. Llegó a la edad de jubilación en 1957 sin que se le hubiera concedido ningún derecho, ni siquiera el acceso a la Seguridad Social. Solo en octubre de 1971 el Estado le reconoció su situación de jubilado, pero él no lo llegó a ver. Había fallecido pocos meses antes.

La muerte civil de Gundemaro Bravo marcó a toda la familia. Se fraguaron y transmitieron historias para justificar, maquillar, metabolizar aquella caída en desgracia. Las decisiones vitales y la visión de la realidad de los descendientes quedaron condicionadas por aquella traumática experiencia.

Fue la enfermedad degenerativa de su madre lo que empujó a Gómez Bravo a esclarecer este nudo gordiano. Sometió los relatos que había oído desde niño a la prueba de los archivos y afloró una verdad nueva que desafía, de paso, unos cuantos mitos y lugares comunes de la propaganda franquista que hoy siguen vigentes. El resultado es Los descendientes, un ejercicio ejemplar de historia familiar, género poco frecuente en nuestra tradición historiográfica, que va contra corriente de la historia de combate "que nos mantiene atrapados en el verano del 36". También de la literatura sentimental que en los últimos años se ha enganchado al filón victimista de la guerra y el franquismo.

Pregunta.- Supongo que hacer este trabajo con tu propia familia no ha sido sencillo.

Respuesta.- Es difícil. Ha sido una manera de intelectualizar las cosas para intentar superarlas o al menos entenderlas. A través de casos podemos cuestionar los modelos y es lo que debemos hacer. Hacerlo con tu propia familia es jodido, pero me ha servido. Y era una deuda con ellos. En realidad no he podido hablar de esto hasta que los interesados han ido desapareciendo, porque les produces un dolor enorme. Y todavía me tengo que enfrentar con algunos primos porque piensan que estás hablando mal de sus padres. Como parte de una sociedad, reproducimos y empatizamos con una determinada política del pasado. Sobre todo si nos falta información. A partir de ahí entré en cómo se crean y se transmiten los relatos y llegan hasta mis hijos, por ejemplo. En esa encrucijada me he visto muy alejado también de lo que es el conocimiento académico. He comprendido muchas cosas y ha sido muy difícil de sintetizar y de escribir desde mi propia voz. Que parece que los historiadores estamos siempre en tercera persona y que somos neutrales. Y no, estamos más condicionados por nuestro propio pasado de lo que parece.

P.- Y sin caer en la tentación de la literatura o el sentimentalismo.

R.- Sí, yo creo hay ahí un peligro, que es una nostalgia mal entendida, esto fue bueno, esto malo. Pero tú no puedes rememorar eso, porque no lo has vivido y porque si quieres comprender lo que ha pasado en la vida de alguien que ya no te lo puede explicar no puedes canonizarlo. No te queda otra que hacerlo de manera descarnada y con tus herramientas, que son los archivos. Si yo no hubiera ido a los archivos me hubiera quedado con la versión familiar. Y en esto nadie te ayuda, porque la gente no quiere hablar. Este libro me ha permitido comprenderme a mí mismo, pero sobre todo comprender cómo funciona el pasado en el siglo XXI en España respecto a algo común a todos como es la familia y a través de distintas generaciones.

"Si yo no hubiera ido a los archivos me hubiera quedado con la versión familiar"

P.- Entrar en los archivos te ha permitido contrastar las historias familiares con la realidad documental.

R.- Los supervivientes crean relatos, es un lugar común, pero cuando tú te pones a ver cómo se interioriza lo que ocurre en el siglo XX y en concreto durante la Guerra Civil y el franquismo, en el caso de mi familia, ves que mi padre y mi madre y mis hermanos son lo que son por todo ello. Ese nivel de interiorización yo lo he aprendido escribiendo este libro, y creo que una de sus principales aportaciones es la descripción de esos mecanismos en el seno de la propia familia. Eso es lo que hace que las dictaduras pervivan. Hay una sucesión generacional, pero la gente mantiene esas leyendas hasta el final. Aunque en los años 70 cambie el régimen político, la percepción se mantiene. El gran triunfo de la dictadura fue que la gente participara de la creación de esos relatos.

P.- Eso quizá explique el tipo de transición que tuvo lugar en España.

R.- Hay un momento en la Transición, cuando se crea el relato de la reconciliación, que nuestros hermanos mayores abrazan buena parte del relato del franquismo, de los 25 Años de Paz, aquello de todos fuimos culpables. Ellos arrastran esa dinámica y la perpetúan, por más que parezca que se separan y lo vendan como algo nuevo. A los que nos hacemos adultos en los 90 no nos parece válida porque nos suena a franquista. Yo creo que ese choque es lo que ha perpetuado también el vacío de la Transición: que ahora miremos atrás y pensemos que faltó algo en aquel momento, que se tendría que haber apostado por saber qué pasó o porque la gente tuviera acceso a la información. En España hay un problema no solo con el pasado, sino con el acceso a los archivos. Debemos insistir en que la gente tenga acceso a la documentación que pueda haber de sus familias.

P.- ¿Qué pasa con los archivos? ¿Por qué en el año 2025 sigue habiendo problemas de acceso?

R.- Yo he escrito este libro dos veces porque el archivo fundamental de mi abuelo, más de 300 páginas del Ministerio del Interior en un CD, me llegó cuando prácticamente lo había terminado. No hay una agencia pública que se encargue de esto. No puede ser que el Ministerio de Interior esté cerrado a cal y canto, que no sepamos lo que hay. Y no puede ser que el Ministerio de Exteriores lo haya transferido todo sin catalogar al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, que es como buscar una aguja en un pajar. No puede ser que las órdenes del Estado Mayor de la Guerra Civil estén reservadas. ¿Qué importancia tiene eso para la seguridad del Estado? Pero el principal problema es que no hay una política de archivos que desclasifique y ponga todo lo posible al servicio de la gente, no solo de los investigadores. Recuerdo estar en los archivos militares en Londres y ver a ciudadanos pasando allí la tarde consultando lo que hay de su familia, y los archiveros les ayudan. Vete tú aquí como particular a un archivo. Te echan.

"No hay una política de archivos que desclasifique y ponga todo lo posible al servicio de la gente"

La gente que busca a su familia todavía lo pasa muy mal por eso, y en buena medida el asociacionismo de la memoria histórica vino a suplir esa carencia. Hay que acercar el conocimiento del pasado a la gente. Se nos llena la boca con la digitalización, pero en Holanda acaban de digitalizar cinco millones de papeles muy problemáticos, porque es el archivo de la colaboración con los alemanes, y la gente puede ir a ver lo que hizo su vecino y no pasa nada ni se interrumpe la convivencia. Pero en España hay una colisión muy grande con las leyes de protección de datos, es un problema técnico que jurídicamente se tiene que solventar y que permite que un archivero te pueda seguir tapando un expediente. Yo he tenido que acceder a los datos de mi abuelo como historiador porque como familiar nunca me contestaron, y eso no puede ser. Un archivo es una cosa pública que hemos construido entre todos y esa relación hay que invertirla. No es que haya una conspiración para que no nos dejen ver las cosas, pero es una cosa muy corporativa y muy ajena a la gente. Eso hay que cambiarlo.

P.- Tu libro no se agota en el caso de tu abuelo. Hay una parte especialmente interesante que tiene que ver con la historia de tus padres, su emigración a Alemania y especialmente su regreso en 1968. ¿Cómo se vivió aquello en el seno de la familia?

R.- El tema de mis padres es central, por una cuestión personal y porque creo que los españoles que nacieron en torno a los años 30 o 40 son el tronco de nuestra historia. Ellos sintieron el regreso como un retroceso. Sobre todo mi madre. En Alemania ella trabajaba, tenía igualdad con mi padre en los horarios y en las tareas, ambos cuidaban a mi hermano por igual, él lo llevaba al colegio un día y ella el otro. Era una mujer activa, igual que los hombres, siempre decía lo mismo. Y al volver aquí sufrió un gran retroceso como persona. Volvió a ser dependiente, a ser únicamente la madre, a no poder trabajar, a quedarse diluida. Que alguien sienta que retrocede es duro. Mi padre también lo sintió desde el punto de vista laboral.

P.- La experiencia de tus padres es una refutación a pequeña escala de varios mitos de la época.

R.- A diferencia de todo el mundo que dice haber estado en mayo del 68 en París, ellos estuvieron allí de vuelta a España desde Alemania. Volvían en la dirección contraria al viento que soplaba, y lo hacían siendo conscientes de que no iban a mejorar. La inmigración económica tiene unos referentes propios que es importante sacar a la luz. Y que han estado ausentes porque se impuso el relato del exilio y el de los intelectuales que intentaban conectar con lo que estaba pasando en la izquierda europea. Yo no digo que esos relatos sean falsos, pero desde luego no fueron experiencias generalizadas. La emigración económica fue mucho más relevante. En Alemania mis padres habían entrado en el mundo del capitalismo, de la relación con los objetos, donde eran iguales que los demás a través del consumo y eran considerados por sus compañeros. Al volver a España sienten que entran por la puerta de atrás. Claro que con el tiempo te podías comprar un piso, un coche, pero ese mito de que la gente vivía con las puertas abiertas, de que estaba encantada con varios trabajos y de que todo era estupendo… El desarrollismo tenía unos límites, que yo visualizo ya de niño en un piso donde no cabía nada. Eso también es el franquismo.

P.- Cuando tus padres vuelven a España, traen en la furgoneta una lavadora que no les entra en el piso.

R.- Luego ya averiguas que las promotoras que urbanizan aquellos terrenos en Moratalaz pertenecían a un determinado sector de Falange. Así que incluso esos nuevos barrios están muy vinculados con el mantenimiento de un discurso histórico de la Guerra Civil y de lo que se conoce como el búnker. Pero a mí lo que más me ha marcado es esa sensación de retroceso que sienten mis padres frente a la idea de ruptura política que vende la izquierda y la idea de desarrollo económico que vende el franquismo. Con ese bagaje, a comienzos de los 70, ellos van a pedir la pensión de mi abuelo y reciben el hostión, el mensaje de que esto sigue siendo lo de los años 30. Y ni lo politizan ni lo intelectualizan. Lo ven desde el punto de vista de la solidaridad, que es lo que han aprendido desde niños y han compartido en la emigración y es su forma de socializarse.

"Estamos hartos de ver historia sostenida con testimonios, pero no hay nada más fácil de manipular que un testimonio"

En ese contexto mi madre retrocede, se encierra. Y mi padre, que adquiere responsabilidades sindicales en la clandestinidad y podría haber conectado con el relato de la Transición exitosa, se queda ahí varado. De algún modo entienden que la cosa ya no va con ellos. Y esto yo lo he visto como algo grupal, porque nunca he visto a mi padre como mi padre, era él y sus compañeros. Y era gente muy quemada. Sobrevivieron, pero fueron sacrificados. No pertenecían a la ideología de triunfo sobre la que se construye la Transición y de la que realmente no participaron las capas populares. Para ellos el tiempo se detuvo ahí. Y pese a todo, en su horizonte cultural y social, tuvieron una vida plena. Cumplieron sus expectativas, y eso en cierto modo te tranquiliza. Aquella gente se realizaba por el trabajo y por la comunidad, y es algo que parece que se ha quedado fuera de la historia porque es historia social. Hemos cedido ante la historia identitaria o la historia de la conflictividad política, y todos los matices de la historia social, de los casos concretos de los hombres y mujeres que sufrieron aquello, se han perdido.

P.- En tu libro se percibe muy bien la ambivalencia de la memoria, sus virtudes y sus peligros. Yendo al archivo puedes verificar que los relatos sobre el pasado familiar son una ficción.

R.- En España quizá ha sobrado política de memoria y ha faltado trabajo de memoria. Abunda la apropiación de la memoria y del pasado como algo político a través de las conmemoraciones, o como una forma de legitimación de lo que pensamos. Por eso las generaciones más jóvenes ven la historia y la memoria como algo partidista y desconectan del asunto. Sin embargo, consumen el pasado en canales como YouTube, que se adecúan a su forma de entender la realidad pero que reproducen todos los estereotipos del pasado. La versión de la guerra que tenían mis abuelos es la misma que consumen mis hijos en plataformas educativas, todo ello mientras el foco político y mediático está en el combate por un relato del pasado. Eso ya de por sí merece una reflexión. Creo que nos tenemos que replantear la forma en la que escribimos y contamos. Ahora las víctimas están en el centro, algo que también es llamativo. Mi abuelo es una víctima, si vamos a los archivos él y mi familia en general aparecen como víctimas de procesos históricos. Pero viendo las cosas con perspectiva alguien podría decirme que en mi familia también fueron verdugos, y tendría razón. Por eso no deberíamos ser tan categóricos. Y deberíamos ser más cuidadosos con los testimonios. Estamos hartos de ver historia sostenida con testimonios. Pero no hay nada más fácil de manipular que un testimonio, ni nada más peligroso que un testimonio sacado de lugar o de contexto.

P.- De hecho, buena parte de las suspicacias hacia la memoria histórica tienen que ver con su identificación con el testimonio. Los descendientes demuestra que la memoria pura no vale para nada porque puede ser pura distorsión.

R.- La memoria pura lleva a la distorsión y a la parcelación. Los testimonios son importantes pero los tienes que poner en cuarentena, como cualquier fuente. Como un tratado de paz. Que dos lo firmen no significa que sean amigos. Hay un vencedor, un vencido y unas cláusulas. Pero vemos muchísimos libros validados en torno a testimonios y anexos documentales sin ninguna crítica. Y eso no puede ser.

"Los hechos históricos nunca pueden depender de los sentimientos, son dos mundos completamente distintos"

P.- ¿Crees que las políticas de memoria se han implementado mal, o que de alguna manera han estado viciadas de inicio por esa intencionalidad política?

R.- En el año 2000 hubo un consenso en el parlamento para condenar el golpe de Estado. Eso ahora sería muy difícil de conseguir. Y yo creo que la única explicación es el rédito electoral. Y eso, en una historia como la nuestra, que no tiene recuerdos comunes ni compartidos, hace que sea un arma de confrontación. Cuanto más fragmentado esté el pasado, mejor sirve para enfrentar y confrontar. Creo que las políticas de memoria, en lo que tienen de reivindicación de quienes fueron represaliados y quedaron fuera de la historia, es un trabajo que hay que seguir haciendo. Sumando todo lo que tú quieras, política de archivos, modificación de libros de texto, aspectos centrales de esta cuestión. Pero si tú hablas con cualquier persona de memoria te sale con el Valle de los Caídos o el palacete del PNV en París, cuestiones más mediáticas o simbólicas. Y luego la memoria es algo subjetivo, personal, y creo que hemos invertido su relación con la historia. Los hechos históricos nunca pueden depender de los sentimientos, son dos mundos completamente distintos. La historia no es buena, mala o regular, pasó lo que pasó, y no podemos alterarla en una relación de buenos y malos. Y la memoria se ha convertido en buena medida en eso, o la gente lo identifica con eso. Y yo creo que es mucho más. Es algo muy necesario y además muy humano. Pero claro, hay que manejarlo con cuidado.

P.- Antes mencionabas que las víctimas han sido colocadas en el centro de las políticas de memoria. Quizá sería deseable que las leyes de memoria estuvieran en ese sentido más compensadas, que fueran más frías. Que traten más de abrir archivos, de digitalizar, y que tuvieran menos que ver con los sentimientos de las víctimas y sus familias.

R.- Sí, porque tú no puedes atacar un sentimiento, no te queda nada más remedio que respetarlo. Es algo que tiene que ver con el mundo en el que estamos. La construcción de víctimas y victimarios ha servido para esa utilización política de la memoria. En cambio, en ninguna de las dos leyes de memoria se desarrolla la protección de todo lo que es el material documental o la didáctica de la memoria. Para la primera ley hubo una gran presión por parte de determinados sectores. Y precisamente por crítica a la ley de 2006, la nueva ley bascula hacia modelos transicionales de América Latina, más enfocados en las víctimas. Y deja de lado, por ejemplo, las garantías de acceso de los ciudadanos a los archivos. Yo creo que en ese sentido la política de memoria está muy condicionada. Debería ser un poco más amplia, más abierta a lo científico pero sobre todo a lo social. Hay que garantizar que la gente se acerque a su pasado, que lo vea como algo propio. Y que entienda que no tiene que ver solamente con la política. La gente hizo de todo y todo es válido y todo hay que conocerlo, sobre todo en un país que fue fundamentalmente agrario hasta hace muy poco.

"Para resignificar Cuelgamuros no es necesario herir ninguna sensibilidad. Sería un error"

P.- Se trata, supongo, de plantear políticas de memoria positivas para la sociedad. Hablando de uno de los ejemplos más reconocibles que mencionabas antes, como el Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, y su resignificación. ¿Cómo puede contribuir una memoria de calidad, metabolizada a través de la historia, a que eso se haga de la mejor manera?

R.- Aquello nació como un centro de interpretación, como lo llamaríamos hoy, adonde iba a ir destinado parte de lo que hoy es el Archivo de Salamanca, así que sería un lugar estupendo para centralizar todos los archivos, el primero el que hay allí, para que no se pierda. Luego hay que tener en cuenta quién está allí [los monjes benedictinos de la abadía], y creo que para resignificarlo no es necesario herir ninguna sensibilidad, sería un error. Hay que explicar cómo se construyó, con qué y con quiénes, quién hay allí enterrado, para qué sirvió, qué simbolizó. Se puede convertir en un espacio didáctico al que la gente vaya a aprender en lugar de peregrinar para defender unas ideas. Pero tú no vas a poder prohibirlo, porque si lo prohíbes vas a generar el efecto contrario. Desactívalo, pero explicando, no dando argumentos a un contrario. Y sobre todo hay que poner encima de la mesa toda la documentación. No puede ser que se enfrenten versiones sobre una cosa tan conocida. Es, de nuevo, la eterna vuelta al verano del 36. Ya que nos falta ese relato conjunto, sería interesante utilizar la historia para aquellas cosas que nos unen. Aquello nos separó mucho, pero hay que comprenderlo para que no se siga utilizando políticamente.

P.- Ya es decepcionante asumir que no hay un relato conjunto.

R.- La gente quiere que el mundo sea como piensa que es y no quiere que le cuenten otras cosas problemáticas, y la historia al final acaba siendo un atrezo. Pero nosotros tenemos el deber de interrumpir eso. Por eso creo que los historiadores no debemos volver sobre los mitos franquistas, que creo que han quedado bastante pulverizados. No se puede vivir de eso. El gran problema hoy no es condenar a Franco, sino que haya una generación nueva que lo vea como un gestor, un solucionador de problemas. Si seguimos con políticas bipolares eso es lo que crece. Eso de "ni izquierda ni derecha" es el gran triunfo de Franco, porque Franco fundamentalmente era antimoderno y antipolítico.

P.- La leyenda del "haga como yo y no se meta en política". La banalización del personaje y del régimen.

R.- Eso es. Al final la figura de Franco y el franquismo triunfan y sobreviven en ese discurso apolítico. Y hay una generación joven a la que le da igual que tú le digas lo que sea o cómo se produjo, porque ese valor lo identifica y lo valora. Y eso es lo que está triunfado y ha saltado a lo digital. Está en los memes. Cada uno se crea una historia a su medida, porque la verdad no le importa a nadie. Y ya no es solo un problema español.

" Todo el mundo se crea una historia a su medida. La verdad no le importa a nadie"

P.- En los últimos 50 años se ha hecho mucha buena historia sobre Franco y el franquismo, pero da la impresión de que todo ha dado igual, de que seguimos anclados en ese debate frentista.

R.- Se ha escrito mucho y muy bien y se conoce mucho mejor el pasado porque se ha desclasificado mucha documentación y porque ha llegado una generación que también lo mira de otra manera. Y sin embargo parece que no conseguimos salir de ese verano del 36. También los historiadores juegan o jugamos a eso porque es una dinámica más fácil. Ese es el gran fracaso de la historia de España. Partimos de un fracaso, de una memoria oficial que fractura las vivencias compartidas, y luego hay un relato de éxito que es el de la Transición que no termina de asimilar eso del todo. Lo orilla, digamos, para salir adelante. No somos la única sociedad con traumas, no hay un país que tenga una relación perfecta con su pasado, pero tampoco tan compleja y tan manipulada como la nuestra. Y sin trabajo de historia y de memoria no se puede salir de los traumas.

"No hay un país que tenga una relación perfecta con su pasado, pero tampoco tan compleja y tan manipulada como la nuestra"

El problema es cómo avanzar en una historia no compartida, porque parece que no conseguimos avanzar. Y no creo que sea porque hoy en día esto genere un bloqueo en la calle y la gente se pegue por ello. Pero es algo que públicamente, políticamente, electoralmente sigue funcionando. Ahora no necesitamos una historia de combate, sino más explicativa, analítica, para llegar a otros públicos. Pero seguimos con una historia de trinchera, enzarzada en combates artificiales. Los alumnos, por ejemplo, cada vez vienen con unos apriorisimos mayores y unas ideas preconcebidas más esenciales, con conceptos muy difíciles de discutir históricamente porque son verdades sentimentales. Entonces, ¿para qué viene usted aquí? Usted no necesita un conocimiento histórico, necesita un acompañamiento a su ideología. Hemos perdido la centralidad, se han volado los puentes. El de la Transición era un relato para juntar y cohesionar, y yo no sé si por la polarización o la dinámica de enfrentamiento cultural, de reducirlo todo al consumo por las formas de comunicación digital, todo eso se ha borrado. Todo parece una eterna disputa. Y en ese sistema de confrontación es muy fácil manipular a las personas, porque todo son sentimientos. Creo que todo esto en poco tiempo lo vamos a pagar.

Te puede interesar

4 Comentarios

Normas ›Comentarios cerrados para este artículo.

Lo más visto

- 1 ¿Cuánto valdrían hoy las reservas de oro vendidas por Zapatero?

- 2 Sueños de libertad: avance el próximo lunes 21 tras Semana Santa

- 3 Los silencios de los diplomáticos españoles en tiempos de Albares

- 4 Fiesta: Emma García concede su entrevista más íntima y personal

- 5 Lo que no se sabe del Frente Polisario

- 6 La Promesa: avance del capítulo 579 el próximo lunes 21 de abril

- 7 La "decadencia intelectual" de Mario Vargas Llosa: "Fue perdiendo la memoria"

- 8 Bialowieza peligros último bosque encantado de Europa

- 9 Los narcos convierten el Guadalquivir en un basurero de contaminación

![La 'tribu' de Vargas Llosa: el 'think tank' liberal que aplaude a [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/vargas-llosa-gerardo-bongiovanni-350x365.jpg)

![Judit Neddermann: "Cuando la gente me descubre se queda y trae a [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/judit-neddermann-pau-figueres-350x365.png)

hace 2 meses

Es importante que las nuevas generaciones sepan lo que fueron las checas y el genocidio cometido sobre religiosos católicos que provocó la guerra civil. En la Checa de San Elías, en Barcelona torturaron a la monja Apolonia Fue cogida prisionera, llevada por los milicianos a una checa, la desnudaron y la llevaron a un patio. La ataron muñecas y tobillos y fue colgada de un gancho a la pared del patio. Con un serrucho la cortaron. Ella rezaba y rogaba por sus asesinos. Estos luego dieron su cuerpo a comer a unos cerdos que tenían allí, que al poco tiempo los mataron y los comían y vendían diciendo que eran chorizos de monja”.

hace 2 meses

Date una vuelta por Paracuellos y me hablas de memoria.

hace 2 meses

El problema es que ningún socialista ni comunista ha pedido perdón por haber contribuido al derribo de la republica. Se empieza por el comienzo. Y luego seguimos hablando.

hace 2 meses

Que los españoles vean a Franco como un buen gestor no es un problema, es la verdad.

¿ o es que ahora la verdad es un problema?