En 2021, la cantante y activista queer Samantha Hudson (25 años) aprovechó el Día de la Hispanidad para lanzar su sencillo Por España, una canción de electropop que, metamorfoseando el techno gabber con sonidos propiamente españoles como el pasodoble, la copla o las sevillanas, parecía hacerle la peineta a esa España retrógrada que rechaza las nuevas identidades. En el videoclip, Hudson y sus amigas, travestidas de gitanas y toreras, aparcan delante del Toro de Osborne y entran en un bar que parodia al franquista Casa Pepe, en donde son apedreadas y maltratadas por falangistas. La cámara sigue grabando mientras enfoca, de nuevo, a Samantha, quien, disfrazada de gogó banderillera y flamenca, le hace un baile privado a Franco. El cénit del vídeo llega cuando la exconcursante de Masterchef Celebrity cobra su venganza personal y dispara al caudillo, para más tarde celebrarlo manifestándose semidesnuda mientras ondea la bandera republicana.

Lo de Hudson fue un caso polémico, pero deja vislumbrar a un nuevo grupo de españoles: el de aquellas minorías que se apropian de los símbolos del Estado para reivindicar sus derechos. Daniel Valtueña (Madrid, 1994), Doctor en Estudios Culturales por la City University of New York y profesor del IE, los bautiza como la "España rarita", aquellos artistas que instrumentalizan el mismo lenguaje que coarta su independencia. Por ello, cuando Samantha Hudson canta "Por España, Paco. Ven, fusílame. Déjame coqueta, en una cuneta", convierte aquello que terminó con la vida de muchísimas personas durante el franquismo en un acto de rebelión.

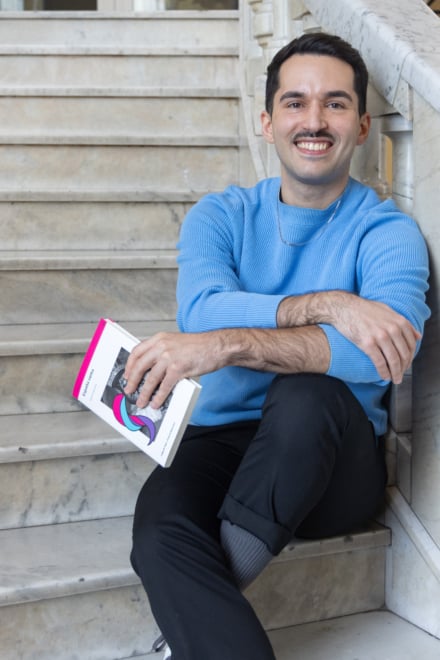

Valtueña expone este y muchos otros casos parecidos en su ensayo España rarita (Lengua de Trapo, 2025), argumentando que no es sino la consecuencia directa de la crisis de 2008. En una conversación con El Independiente, el autor explica que esta España rarita es la "antítesis de la ultraderecha española". Mientras que esta "busca vincular los símbolos oficiales para consolidar y generar una idea de cultura homogénea y sin grietas, la España rarita ofrece lo contrario: utiliza esos mismos símbolos para denotar sus grietas y establecer que no representan al conjunto entero de la población".

"La crisis colapsó los símbolos que nos definen como comunidad"

Valtueña explica en su ensayo que la España rarita habla desde la jaula del "aparato simbólico estatal por medio de sus símbolos oficiales, sus imaginarios de lo español, su Marca España y su folclore en un ejercicio de honestidad que reconoce cómo salir de un lugar no implica ser libre". La Marca España que nos define, por ejemplo, varía según el Gobierno de turno, asegura el autor: "En el contexto actual, con un gobierno progresista, visibiliza los derechos LGTB como motivo de orgullo nacional, pero durante el gobierno del PP esto no se hacía".

PREGUNTA.- ¿A qué te refieres por España rarita?

RESPUESTA.- La España rarita es una manera alternativa de entender la España posterior a la crisis de 2008, de la que no empezamos a sufrir sus consecuencias más directas hasta el año 2011. El discurso oficial siempre ha estado centrado en las consecuencias explícitas de la crisis (precariedad, desahucios, fin del bipartidismo, etc.) y ha terminado por convertirlas en lentes con las que explicar la España de los últimos quince años. Lo que yo intento hacer con España rarita es poner el foco en el papel que ha tenido como crisis simbólica. Reflexiono sobre la idea de sociedad y comunidad y sobre cómo está definida por la oficialidad. Tal y como lo hizo el 15-M, la España rarita recurre a unos símbolos oficiales que, nos guste o no, están relacionados con la idea de Marca España: los toros, el flamenco, el himno... La crisis colapsó también estos símbolos que nos definen como comunidad y, al hacerlo, han surgido una serie de artistas que recurren a ellos desde un punto de vista crítico y desafiante para meditar sobre quiénes somos.

P.- ¿A qué te refieres al decir, en el libro, que el 15-M es un “centro de memoria ideológica que opaca otros fenómenos culturales”?

R.- El 15-M fue un acontecimiento fundamental en el devenir histórico de la segunda década del siglo XXI, ya sea por la indignación y sus consecuencias, por la creación de Podemos como partido político o por el fin del sistema bipartidista, pero tuvo también un impacto a nivel cultural. Por entonces, la única cultura que existía era aquella que tenía que ver con películas y libros que exploraban las consecuencias directas de la crisis, hasta que, de repente, empezaron a cobrar importancia otros fenómenos que no se habían reivindicado. Parece que se nos ha olvidado que hubo un tal Albert Rivera que casi se convierte en presidente del Gobierno, o que cuando Vox entró en la Junta de Andalucía pilló por sorpresa a mucha gente porque, hasta ese mismo momento, se decía que España era una excepción respecto a los discursos de ultraderecha. Creo que la indignación que formalizó a Podemos fue la misma que formalizó a Vox. No sólo Podemos eran unos indignados, Vox también lo eran, pero desde una perspectiva conservadora en lugar de progresista. El 15-M ha centralizado el discurso, pero si hablamos de artistas que trabajan las consecuencias nos encontramos con un análisis histórico mucho más amplio. La España rarita se relaciona con esos contenidos y con esa cultura típicamente española para desafiarla, pero eso mismo es lo que hacían las fuerzas conservadoras al reivindicarla. Por lo tanto, creo que centralizar el discurso en el 15-M deja de lado el análisis del cómo nos relacionamos con la forma estatal.

P.- ¿La España rarita es, entonces, una antítesis de la ultraderecha española?

R.- Sí, efectivamente. Mientras que la ultraderecha española busca vincular los símbolos oficiales para consolidar y generar una idea de cultura homogénea y sin grietas, la España rarita ofrece lo contrario: utiliza esos mismos símbolos para denotar sus grietas y establecer que no representan al conjunto entero de la población. Ambas recurren a la misma materia prima, pero la España rarita explicita su fragilidad y entiende que no representan a todos mientras que los discursos conservadores aspiran a homogeneizar un estado diverso a partir de esos símbolos.

P.- ¿Y más nacionalista?

R.- No creo. Recurrir a un elemento cultural no quiere decir que comulgues con los presupuestos de ese elemento cultural per se. El hecho de que Rosalía utilice el flamenco no quiere decir que defienda una idea unívoca del flamenco, sino que recurre a él para expandir sus connotaciones y conectarlo con otras músicas urbanas que, a su vez, permiten expandirlo de alguna manera. El último capítulo del libro está dedicado a lo que yo llamo transnaciones, creadores culturales que trabajan desde las comunidades autónomas recurriendo al folclore de esos espacios. Pueden asociarse con el nacionalismo desde un punto de vista cultural, pero trabajos como, por ejemplo, Kondaira Eder Hura [el disco de la cantante vasca Verde Prato] desafían la idea de la cultura vasca tal y como se ha entendido tradicionalmente, e incorpora canciones en castellano. En el libro lo menciono como su "salida del armario de la cultura vasca": Verde Prato desafía la idea de nación como espacio homogeneizador y activa una apertura hacia su identidad personal.

P.- Mencionas a Rosalía y su El Mal Querer, pero yo recuerdo el "Me cago en España" que suelta el personaje de Verónica Echegui en Paquita Salas para, más tarde, asegurar que "también me cagó en mi amá, y la quiero con toda mi alma". ¿No hay nacionalismo ahí? Quieres tanto a tu nación que precisamente por ello te permites el maldecirla.

R.- Es una reflexión interesante. El otro día, en la presentación del libro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, explicaba cómo a nivel familiar podemos tener una relación compleja con nuestros padres o hermanos, criticando o incluso censurando cosas que dicen o hacen, pero en el momento en el que otras personas se meten con ellos reaccionamos de manera negativa. Con España pasa lo mismo. Al final, es una comunidad de la que formamos parte, y la España rarita reivindica lo mejor de esa comunidad. Premedita esos símbolos no para cagarse en ellos, en absoluto, sino que instrumentaliza aquello que la define para mejorarla y contribuir en su ensanchamiento. Son artistas que piensan en esa mejora como una construcción de un espacio más amplio y diverso. Si en lugar de una vasca [Verónica Echegui] hubiese sido el propio personaje de Paquita [Salas], un personaje muy castizo, la que se cagara en España, el mensaje sería el mismo. Al final, Paquita no deja de ser una mujer que ha sufrido las consecuencias de la crisis y que se enfrenta a un panorama laboral que expulsa a mujeres de cincuenta y tantos como lo es ella. Normal que se cague en España.

P.- ¿Y no hay un riesgo en reivindicar ciertos símbolos, aunque sea irónicamente?

R.- Con España rarita lo que hago es analizar un fenómeno artístico y cultural que ya ha sucedido. Le doy nombre y lo articulo como tendencia artística que me permite decir ‘Oye, la crisis del 2008 tuvo una consecuencia directa en los espacios de identificación colectiva que hicieron que estos estallasen también’. Fue ese colapso y su posterior explosión lo que provocó que muchos artistas reflexionaran sobre ese espacio. A día de hoy, el 8-M sigue siendo una reivindicación, pero no hace falta hacer una reivindicación de manera violenta, también puede hacerse de manera festiva, cantando y marchando sin necesidad de crear un espacio violento. Lo mismo ocurre con el Orgullo, en donde la reivindicación se da desde un lugar afirmativo y positivo. Los artistas de la España rarita trabajan estos espacios, pero no reivindican la cultura oficial. Lo que mucha gente parece confundir es que cuando un artista habla de un tema lo hace para reivindicarlo, cuando muchas veces recurren a ellos precisamente para exponer sus contradicciones.

P.- ¿Cuál es la relación entre la Marca España y el colectivo LGTB?

R.- Lo que se conoce como Marca España nace de una iniciativa que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012, el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, con la que vender la imagen de país solidario y potente durante una época en la que España no estaba pasando por su mejor momento. Incluso antes, Franco ya trató de impulsar esta exportación de la Marca España con la iniciativa Spain is different. Pero, a día de hoy, la Marca España no existe. Con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, esta idea adquiere el valor que tiene ahora: el de marca global. Pero es algo mucho más complejo. La Marca España como tal intenta vender una idea modélica e idílica de lo que es España, y eso es algo que se puede hacer a través de una imagen festiva (como son el flamenco y los toros) o a través de la proyección de una cultura diversa y democrática. En el contexto actual, con un gobierno progresista, la Marca España visibiliza los derechos LGTB como orgullo nacional, pero durante el gobierno del PP esto no se hacía, sino que se prefería reivindicar elementos relacionados con el deporte y el folclore.

Pienso en los Javis [Javier Calvo y Javier Ambrossi] y los veo como un fenómeno cultural contradictorio: sus series y películas tienen una visión muy reivindicativa que pone sobre la mesa relaciones lésbicas, personajes transexuales o personajes en apariencia superficiales con los que hablar del problema del paro (ya hemos mencionado Paquita Salas); pero trabajan unos géneros que se pueden considerar superficiales en según qué contextos y que no resultan incómodos para el Estado. Por ejemplo, La llamada (2017) es una película que se ha proyectado en muchísimos Institutos Cervantes de todo el mundo, que tiene un Premio Goya y que se ha convertido en un fenómeno súper relevante, pero su visión no es especialmente crítica, al revés, es bastante amable. No quiero decir que los Javis tengan la responsabilidad de convertirse en activistas a través de sus piezas, pero su Marca España marcará siempre una visión positiva de la España LGTB. No reivindicará los problemas a los que se enfrentan los deportistas trans o el debate que hubo sobre la Ley Trans en 2023.

P.- ¿Esta España rarita prevalecerá en el tiempo? ¿Ha calado lo suficiente como para transformar la identidad del joven español?

R.- Creo que sí, pero, al final, esto no es más que un paradigma histórico que yo mismo identifico con un periodo concreto (2008-2023). Tras las elecciones generales de 2023 nos encontramos en un periodo en el que las fuerzas reaccionarias no se han expandido tanto y en el que el bipartidismo ha vuelto a consolidarse en cierta manera con la desaparición de Ciudadanos y Podemos. La España rarita revela las contradicciones de cómo nos entendemos como país, ya sea desde un punto de vista conservador o progresista. También visibiliza debates que serán fundamentales en las próximas décadas y que tienen que ver con el feminismo, con los derechos LGTB y los derechos de los animales, con cómo nos entendemos como nación en un contexto político globalizado... Eso sí que prevalecerá, pero no me atrevo a predecir el futuro.

Te puede interesar

Lo más visto

- 1 Los socios de Contreras demandan a Oughourlian por blindarse

- 2 El tiempo para no cerrar Almaraz, se agota

- 3 Digi estudia ofrecer más deporte en su TV: ¿fútbol 'lowcost'?

- 4 Luis García Montero y las viudas vituperadas

- 5 La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva

- 6 Otra actriz de La Promesa se marcha y defiende a sus guionistas

- 7 Las 'chapuzas' sobre el mapa de la guerra comercial de Trump

- 8 Una actriz de Sueños de libertad anuncia su embarazo

- 9 Zapatero: "No me siento nada orgulloso de nuestra especie"

![Jugando a ser Alicia, la niña heterodoxa que amadrinó el surrealismo y [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/caixaforum-madrid-expo-the-wolrds-of-alice-17-350x365.jpeg)

![La vigésima Noche de los Libros llega a Madrid con un homenaje [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/04/5deb17a053fccf298b6d608172f2d4f93a05f54dw-350x365.jpg)

![Jesús Gil en el jacuzzi o el atentado de las Torres Gemelas [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/03/gm9lxjzwyaeiku-350x365.jpg)

![Los Secretos, el grupo que no formaba parte de la movida madrileña [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/03/500f8134d1a7cc773c75ec71889c633bf9934f63w-350x365.jpg)

![Más millones y menos kilos: Ibai cumple los 30 en lo más [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/03/iba-30-ok-350x365.jpg)

![Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk que asegura que su [...]](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2025/03/adobe-express-file-7-350x365.jpg)

Comentarios

Normas ›Para comentar necesitas registrarte a El Independiente. El registro es gratuito y te permitirá comentar en los artículos de El Independiente y recibir por email el boletin diario con las noticias más detacadas.

Regístrate para comentar Ya me he registrado